共31,分3页显示 上一页 1 3 下一页

三自一心

三界一心

三界唯一心

万法一心

一心真见道

利他一心

权智实智之一心三观

一心(二)

一心圆融

一心约教有异

事中修一心精进

理中修一心精进

第一心

一心支

佛类词典(续上)

十界一心平等大念三自一心

三界一心

三界唯一心

万法一心

一心真见道

利他一心

权智实智之一心三观

一心(二)

一心圆融

一心约教有异

事中修一心精进

理中修一心精进

第一心

一心支

十界一心平等大念

【佛学大辞典】

(杂语)上自佛界下至地狱界之十界,皆为吾人一心之所作,故其体平等,无有差别。观此平等之理谓之十界一心平等大念。

【佛学常见辞汇】

由佛界一直到地狱界的十种境界,都是吾人一心造出来的,所以其体性平等没有差别。观察这种平等的道理,叫做十界一心平等大念。

(杂语)上自佛界下至地狱界之十界,皆为吾人一心之所作,故其体平等,无有差别。观此平等之理谓之十界一心平等大念。

【佛学常见辞汇】

由佛界一直到地狱界的十种境界,都是吾人一心造出来的,所以其体性平等没有差别。观察这种平等的道理,叫做十界一心平等大念。

三自一心

【佛学大辞典】

(术语)(参见:三自)

(术语)(参见:三自)

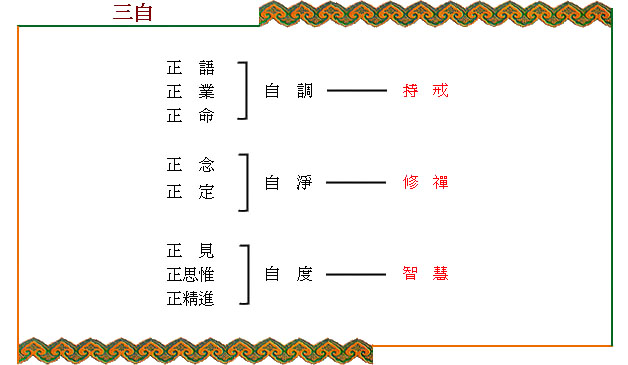

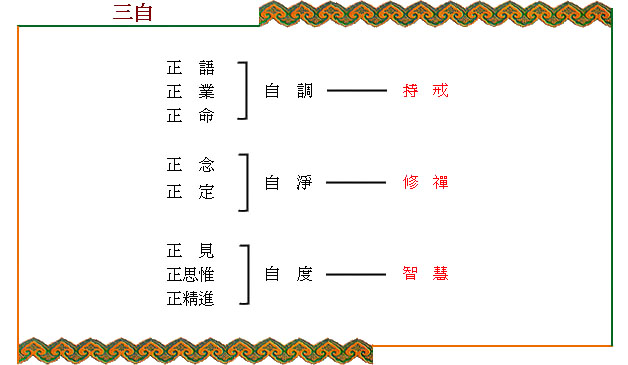

三自

【佛学大辞典】

(名数)八正道分有自调自净自度三种。是二乘自利之三学也。如图。见智度论六十一。【又】(术语)具曰三自一心摩诃衍法。具自体自相自用三大之一心。即起信论所说之一心,华严宗所明之一真法界也。释摩衍论五曰:「三自一心摩诃衍法,一不能一假能入一,心不能心假能入心。(中略)如是胜处为明无明,如是胜处无明边域非明分位。」秘宝钥上曰:「十地不能窥窬,三自不得齿接。」

(名数)八正道分有自调自净自度三种。是二乘自利之三学也。如图。见智度论六十一。【又】(术语)具曰三自一心摩诃衍法。具自体自相自用三大之一心。即起信论所说之一心,华严宗所明之一真法界也。释摩衍论五曰:「三自一心摩诃衍法,一不能一假能入一,心不能心假能入心。(中略)如是胜处为明无明,如是胜处无明边域非明分位。」秘宝钥上曰:「十地不能窥窬,三自不得齿接。」

三界一心

【佛学大辞典】

(术语)(参见:三界唯一心)

(术语)(参见:三界唯一心)

三界唯一心

【佛学大辞典】

(术语)古来华严经之偈曰:「三界唯一心,心外无别法,心佛及众生,是三无差别。」虽习之。而此经中无此成语。八十华严经三十七卷十地品曰:「三界所有唯是一心。」六十华严经十卷夜摩天宫菩萨说偈品曰:「心如工画师,画种种五阴。一切世界中,无法而不造。如心佛亦然,如佛众生然。心佛及众生,是三无差别。」取此二颂文一经之主意者。不知为谁创造。

【佛学常见辞汇】

三界中的一切境界和事物都是由心所造的。

(术语)古来华严经之偈曰:「三界唯一心,心外无别法,心佛及众生,是三无差别。」虽习之。而此经中无此成语。八十华严经三十七卷十地品曰:「三界所有唯是一心。」六十华严经十卷夜摩天宫菩萨说偈品曰:「心如工画师,画种种五阴。一切世界中,无法而不造。如心佛亦然,如佛众生然。心佛及众生,是三无差别。」取此二颂文一经之主意者。不知为谁创造。

【佛学常见辞汇】

三界中的一切境界和事物都是由心所造的。

三界唯一心

【佛学大辞典】

(术语)古来华严经之偈曰:「三界唯一心,心外无别法,心佛及众生,是三无差别。」虽习之。而此经中无此成语。八十华严经三十七卷十地品曰:「三界所有唯是一心。」六十华严经十卷夜摩天宫菩萨说偈品曰:「心如工画师,画种种五阴。一切世界中,无法而不造。如心佛亦然,如佛众生然。心佛及众生,是三无差别。」取此二颂文一经之主意者。不知为谁创造。

【佛学常见辞汇】

三界中的一切境界和事物都是由心所造的。

(术语)古来华严经之偈曰:「三界唯一心,心外无别法,心佛及众生,是三无差别。」虽习之。而此经中无此成语。八十华严经三十七卷十地品曰:「三界所有唯是一心。」六十华严经十卷夜摩天宫菩萨说偈品曰:「心如工画师,画种种五阴。一切世界中,无法而不造。如心佛亦然,如佛众生然。心佛及众生,是三无差别。」取此二颂文一经之主意者。不知为谁创造。

【佛学常见辞汇】

三界中的一切境界和事物都是由心所造的。

万法一心

【佛学大辞典】

(术语)一切之法,尽为此心所生之唯心论的见地也。唐华严经三十一曰:「三界所有,唯是一心。」晋华严经十曰:「心如工画师,画种种五阴。一切世间中,无法而无造。」心地观经八曰:「心如画师能画种种色故。心如僮仆,为诸烦恼所策役故。心如国王,起种种事得自在故。心如怨贼,能令自身受大苦故。」般若经五百六十八曰:「于一切法,心为善导。若能知心,悉知众法,种种世法皆由心。」

(术语)一切之法,尽为此心所生之唯心论的见地也。唐华严经三十一曰:「三界所有,唯是一心。」晋华严经十曰:「心如工画师,画种种五阴。一切世间中,无法而无造。」心地观经八曰:「心如画师能画种种色故。心如僮仆,为诸烦恼所策役故。心如国王,起种种事得自在故。心如怨贼,能令自身受大苦故。」般若经五百六十八曰:「于一切法,心为善导。若能知心,悉知众法,种种世法皆由心。」

一心真见道

【佛学大辞典】

(术语)唯识论所明菩萨乘之见道,有真见道相见道之二。于世第一法之后念生无漏之根本智,断分别起二障之位为无见道,于次一念證所显真理之位为解脱道,此二道称为真见道。次生后得智分别思想所證之真理,谓之相见道。此有三心相见道,十六相见道之二。而真见道有无间解脱之二道,虽涉于多刹那,然非别之所作。以其相等,故名为一心。唯识论九曰:「真见道,谓所说无分别智,实證二空所显真理,实断二障分别随眠,虽多刹那,事方究竟,而相等故,总说一心。」

(术语)唯识论所明菩萨乘之见道,有真见道相见道之二。于世第一法之后念生无漏之根本智,断分别起二障之位为无见道,于次一念證所显真理之位为解脱道,此二道称为真见道。次生后得智分别思想所證之真理,谓之相见道。此有三心相见道,十六相见道之二。而真见道有无间解脱之二道,虽涉于多刹那,然非别之所作。以其相等,故名为一心。唯识论九曰:「真见道,谓所说无分别智,实證二空所显真理,实断二障分别随眠,虽多刹那,事方究竟,而相等故,总说一心。」

利他一心

【佛学大辞典】

(术语)利他者,他力之意也:「世尊我一心,归命尽十方,无碍光如来。」见净土论。开会一心,则为无量寿经之至心,信乐,欲生三心。此对于观无量寿经至诚心,深心,回向发愿心等自力之三心,而谓为利他之三心,一心三心,于行者之信上非有相异。三心者,非言初至心,中信乐,后欲生。归命之刹那,不外乎一念。三心有拘泥字义之观。

(术语)利他者,他力之意也:「世尊我一心,归命尽十方,无碍光如来。」见净土论。开会一心,则为无量寿经之至心,信乐,欲生三心。此对于观无量寿经至诚心,深心,回向发愿心等自力之三心,而谓为利他之三心,一心三心,于行者之信上非有相异。三心者,非言初至心,中信乐,后欲生。归命之刹那,不外乎一念。三心有拘泥字义之观。

权智实智之一心三观

【佛学大辞典】

(术语)如来所證之一心三观,为实智之一心三观,如来所说之一心三观,为权智之一心三观。以本迹二门配之,则迹门法华,当于权智之一心三观,本门法华,当于实智之一心三观。

【佛学常见辞汇】

如来所證的一心三观,是实智的一心三观,而如来所说的一心三观,却是权智的一心三观。

(术语)如来所證之一心三观,为实智之一心三观,如来所说之一心三观,为权智之一心三观。以本迹二门配之,则迹门法华,当于权智之一心三观,本门法华,当于实智之一心三观。

【佛学常见辞汇】

如来所證的一心三观,是实智的一心三观,而如来所说的一心三观,却是权智的一心三观。

一心(二)

【佛学次第统编】

摩诃衍有法与义,所言法者,谓众生心,是心则摄一切世间出世间法。依于此心,显示摩诃衍义,何以故?

一、是心真如相,即示摩诃衍体故。

二、是心生灭因缘相,能示摩诃衍自体相用故。

摩诃衍有法与义,所言法者,谓众生心,是心则摄一切世间出世间法。依于此心,显示摩诃衍义,何以故?

一、是心真如相,即示摩诃衍体故。

二、是心生灭因缘相,能示摩诃衍自体相用故。

一心圆融

【佛学次第统编】

谓万有之实体真如,唯是一心,止观曰:一心具十法界。

一切诸法,皆于一心中而圆具之,是故应了一心圆具之法也。

谓万有之实体真如,唯是一心,止观曰:一心具十法界。

一切诸法,皆于一心中而圆具之,是故应了一心圆具之法也。

一心约教有异

【三藏法数】

(出华严一乘教义分齐章)

谓贤首祖师一宗判教有五,盖小教,假四谛而说,心得悟解。始教,约第八识心,了一切缘生之法皆空,各无自性,而受异熟之果。终教,言恒沙一切性妙功德,具于如来藏心。顿教,即于一念不生之心,无染无净,顿显理性。圆教,主伴圆融,法法无碍,一即一切,一切即一,卷舒自在,总该万有。然教虽有五,而不出一心;是名一心约教有异。(第八识即藏识也。异熟果者,如以前世善恶之业为因,而感今世善恶之果,以其异生而熟,故名异熟也。)

(出华严一乘教义分齐章)

谓贤首祖师一宗判教有五,盖小教,假四谛而说,心得悟解。始教,约第八识心,了一切缘生之法皆空,各无自性,而受异熟之果。终教,言恒沙一切性妙功德,具于如来藏心。顿教,即于一念不生之心,无染无净,顿显理性。圆教,主伴圆融,法法无碍,一即一切,一切即一,卷舒自在,总该万有。然教虽有五,而不出一心;是名一心约教有异。(第八识即藏识也。异熟果者,如以前世善恶之业为因,而感今世善恶之果,以其异生而熟,故名异熟也。)

事中修一心精进

【三藏法数】

谓行人于道场三七日中,行仪纯备。当礼佛时,一心虔恳,观想金容端严殊妙,俨然在目,心不异缘,乃至忏悔、行道、诵经、坐禅,悉皆一心,令与行法相应,无有懈怠,是名事中修一心精进。

谓行人于道场三七日中,行仪纯备。当礼佛时,一心虔恳,观想金容端严殊妙,俨然在目,心不异缘,乃至忏悔、行道、诵经、坐禅,悉皆一心,令与行法相应,无有懈怠,是名事中修一心精进。

理中修一心精进

【三藏法数】

谓行人初入道场,乃至三七日满,于其中间,所作行仪,常当照了一心寂静。如礼佛时,即知能礼所礼本性空寂,虽曰空寂,而自然感应道交,不可思议。盖由理体平等,生、佛不二。虽无能礼之人,而有我身礼诸佛前;虽无所礼之佛,而有诸佛随心显现。如是念念,无有懈怠,是名理中修一心精进。(生、佛者,众生诸佛也。)

谓行人初入道场,乃至三七日满,于其中间,所作行仪,常当照了一心寂静。如礼佛时,即知能礼所礼本性空寂,虽曰空寂,而自然感应道交,不可思议。盖由理体平等,生、佛不二。虽无能礼之人,而有我身礼诸佛前;虽无所礼之佛,而有诸佛随心显现。如是念念,无有懈怠,是名理中修一心精进。(生、佛者,众生诸佛也。)

第一心

【三藏法数】

谓菩萨度脱三界四生之类,不欲令證声闻小果,要皆令入无馀涅槃,是名第一心。(梵语涅槃,华言灭度。无馀涅槃者,惑业与身俱灭,名曰无馀。)

谓菩萨度脱三界四生之类,不欲令證声闻小果,要皆令入无馀涅槃,是名第一心。(梵语涅槃,华言灭度。无馀涅槃者,惑业与身俱灭,名曰无馀。)

一心支

【三藏法数】

心与定法相应为一。谓行者初證禅时,心依觉观喜乐之法,故有细微散乱,若喜乐心息,自然心与定一,故名一心支。

【三藏法数】

心与定法相应为一。谓行者受乐心息,则心与定一,澄渟不动,故名一心支。

【三藏法数】

心与定一,名一心。谓行者初證禅时,心依觉观喜乐之法,故有细微之散;若喜乐心息,自然心与定一也。

【三藏法数】

心与定一,名一心。谓行者喜乐心息,则心与定一,澄渟不动也。

【三藏法数】

心与定一,名一心。谓行者受乐心息,则心自与定法为一,澄渟不动也。

【三藏法数】

心与定一,名一心。谓行者既得第四禅之定,用前舍念二支将护,则心无所依,泯然寂静,一心在定,犹如明镜不动,净水无波,湛然而照,万象皆现也。

心与定法相应为一。谓行者初證禅时,心依觉观喜乐之法,故有细微散乱,若喜乐心息,自然心与定一,故名一心支。

【三藏法数】

心与定法相应为一。谓行者受乐心息,则心与定一,澄渟不动,故名一心支。

【三藏法数】

心与定一,名一心。谓行者初證禅时,心依觉观喜乐之法,故有细微之散;若喜乐心息,自然心与定一也。

【三藏法数】

心与定一,名一心。谓行者喜乐心息,则心与定一,澄渟不动也。

【三藏法数】

心与定一,名一心。谓行者受乐心息,则心自与定法为一,澄渟不动也。

【三藏法数】

心与定一,名一心。谓行者既得第四禅之定,用前舍念二支将护,则心无所依,泯然寂静,一心在定,犹如明镜不动,净水无波,湛然而照,万象皆现也。