共133,分9页显示 2 3 4 5 下一页

八神变

八变化

十八变

十八神变

十四变化

自性受用变化三身

三能变

三种神变

三变

三变土田

大吉祥变菩萨

大毗卢遮那成佛神变加持经

大毗卢遮那成佛神变加持经略示七支念诵随行法

五神变

佛类词典

二变八神变

八变化

十八变

十八神变

十四变化

自性受用变化三身

三能变

三种神变

三变

三变土田

大吉祥变菩萨

大毗卢遮那成佛神变加持经

大毗卢遮那成佛神变加持经略示七支念诵随行法

五神变

二变

【佛学大辞典】

(名数)一、因缘变,谓心心所变现相分,不借能缘之分别力,由自己种子之因缘而生,有心色之实体实用者,即三类境中之性境是也。二、分别变,谓藉能缘之分别力而反起之相分。此有二种:一、偏随能缘之分别力,不带本质,亦不具能生之种子,即是三类境中独影境之相分也,如缘龟毛兔角之相分。二、带本质,又有能生之种子,亦借能缘之分别力,故不称境之自相,不备色心之实用,即带质境是也。如第七识缘第八见分,第六识缘一切心心所时之相分。见唯识论二,百法问答钞二。

(名数)一、因缘变,谓心心所变现相分,不借能缘之分别力,由自己种子之因缘而生,有心色之实体实用者,即三类境中之性境是也。二、分别变,谓藉能缘之分别力而反起之相分。此有二种:一、偏随能缘之分别力,不带本质,亦不具能生之种子,即是三类境中独影境之相分也,如缘龟毛兔角之相分。二、带本质,又有能生之种子,亦借能缘之分别力,故不称境之自相,不备色心之实用,即带质境是也。如第七识缘第八见分,第六识缘一切心心所时之相分。见唯识论二,百法问答钞二。

八神变

【佛学大辞典】

(名数)(参见:八变化)

【佛学常见辞汇】

(参见:八变化)

(名数)(参见:八变化)

【佛学常见辞汇】

(参见:八变化)

八变化

【佛学大辞典】

(名数)智度论谓为八神变。涅槃经谓为八自在。八神变者,一、能小,以变化力使自他身及世界等为极小微尘也。二、能大,以变化力使自他身及世界等满于极大虚空也。三、能轻,以变化力使自他身及世界等如极轻鸿毛也。四、能自在,以变化力使大小长短等转化自在也。五、能有主,以变化力自化为大人小人,而心无高下,降伏一切,摄受一切也。六、能远至,以变化力能到远处。凡有四种:一、飞行远至,二、此没彼出,三、移远而近,不往而到,四、于一念遍到十方。七、能动,以变化力使大地为六种震动或十八种震动也。八、随意,以变化力而能一身多身山壁直过,履水火,蹈虚空,转四大,使地作水,使石作金等,悉得如意之所欲也(八自在我大同小异)。玄义释签四曰:「大论名八神变,大经名八自在我。言神变者,无而忽有,有而忽无。言自在者,不谋而运,一切无碍。故与大论义同而名小异。」

【佛学常见辞汇】

又名八神变,或八自在,即能小、能大、能轻、能自在、能有主、能远至、能动、随意。

(名数)智度论谓为八神变。涅槃经谓为八自在。八神变者,一、能小,以变化力使自他身及世界等为极小微尘也。二、能大,以变化力使自他身及世界等满于极大虚空也。三、能轻,以变化力使自他身及世界等如极轻鸿毛也。四、能自在,以变化力使大小长短等转化自在也。五、能有主,以变化力自化为大人小人,而心无高下,降伏一切,摄受一切也。六、能远至,以变化力能到远处。凡有四种:一、飞行远至,二、此没彼出,三、移远而近,不往而到,四、于一念遍到十方。七、能动,以变化力使大地为六种震动或十八种震动也。八、随意,以变化力而能一身多身山壁直过,履水火,蹈虚空,转四大,使地作水,使石作金等,悉得如意之所欲也(八自在我大同小异)。玄义释签四曰:「大论名八神变,大经名八自在我。言神变者,无而忽有,有而忽无。言自在者,不谋而运,一切无碍。故与大论义同而名小异。」

【佛学常见辞汇】

又名八神变,或八自在,即能小、能大、能轻、能自在、能有主、能远至、能动、随意。

十八变

【佛学大辞典】

(术语)罗汉入定之时现十八种之神变。(参见:罗汉)

【佛学常见辞汇】

罗汉于入定时所现的十八种神变。

【俗语佛源】

变化迅速,俗谓之「十八变」。如《清平山堂话本·花灯轿莲女成佛记》:「这莲女渐渐长得堪描堪画,从来道,女大十八变。」「女大十八变」,是说少女在发育期间,性情、容颜变得很快。此语本于《法华经·提婆品》,谓龙女在法华会上现身。大弟子舍利弗见了,称女身污秽,难以成佛。龙女当即向佛献宝珠,忽然间变为男身,现出种种相好,往南方无垢世界去成佛了。《法苑珠林》卷七三载;罗汉入灭前,多现十八种神变,全身出烟、出火、出水,最后以三昧火烧身灭度。又如《五灯会元》卷一载商那和修尊者「现十八变,火光三昧,用焚其身,多收舍利,葬于梵迦罗山。」 (李明权)

(术语)罗汉入定之时现十八种之神变。(参见:罗汉)

【佛学常见辞汇】

罗汉于入定时所现的十八种神变。

【俗语佛源】

变化迅速,俗谓之「十八变」。如《清平山堂话本·花灯轿莲女成佛记》:「这莲女渐渐长得堪描堪画,从来道,女大十八变。」「女大十八变」,是说少女在发育期间,性情、容颜变得很快。此语本于《法华经·提婆品》,谓龙女在法华会上现身。大弟子舍利弗见了,称女身污秽,难以成佛。龙女当即向佛献宝珠,忽然间变为男身,现出种种相好,往南方无垢世界去成佛了。《法苑珠林》卷七三载;罗汉入灭前,多现十八种神变,全身出烟、出火、出水,最后以三昧火烧身灭度。又如《五灯会元》卷一载商那和修尊者「现十八变,火光三昧,用焚其身,多收舍利,葬于梵迦罗山。」 (李明权)

十八神变

【佛学大辞典】

(名数)(参见:神变)

【佛学次第统编】

十八神变者:

一、右胁出水 七、身下出水 十三、空中行

二、左胁出火 八、身上出火 十四、空中住

三、右胁出火 九、履水如地 十五、空中坐

四、左胁出水 十、入地如水 十六、空中卧

五、身上出水 十一、空没在地 十七、现大身满空

六、身下出火 十二、地没升空 十八、大复现小

(名数)(参见:神变)

【佛学次第统编】

十八神变者:

一、右胁出水 七、身下出水 十三、空中行

二、左胁出火 八、身上出火 十四、空中住

三、右胁出火 九、履水如地 十五、空中坐

四、左胁出水 十、入地如水 十六、空中卧

五、身上出水 十一、空没在地 十七、现大身满空

六、身下出火 十二、地没升空 十八、大复现小

十四变化

【佛学大辞典】

(名数)(一)初禅天有二种变化:一、初禅初禅化,能变化自地也。二、初禅欲界化,能变化欲界地也。(二)二禅天有二种变化:一、二禅二禅化,能变化自地也。二、二禅初禅化,能变化初禅地也。三、二禅欲界化,能变化欲界地也。(三)三禅天有四种变化:一、三禅三禅化。二、三禅二禅化。三、三禅初禅化。四、三禅观音化。(四)四禅天有五变化:一、四禅四禅化。二、四禅三禅化。三、四禅二禅化。四、四禅初禅化。五、四禅欲界化。见智度论六。

(名数)(一)初禅天有二种变化:一、初禅初禅化,能变化自地也。二、初禅欲界化,能变化欲界地也。(二)二禅天有二种变化:一、二禅二禅化,能变化自地也。二、二禅初禅化,能变化初禅地也。三、二禅欲界化,能变化欲界地也。(三)三禅天有四种变化:一、三禅三禅化。二、三禅二禅化。三、三禅初禅化。四、三禅观音化。(四)四禅天有五变化:一、四禅四禅化。二、四禅三禅化。三、四禅二禅化。四、四禅初禅化。五、四禅欲界化。见智度论六。

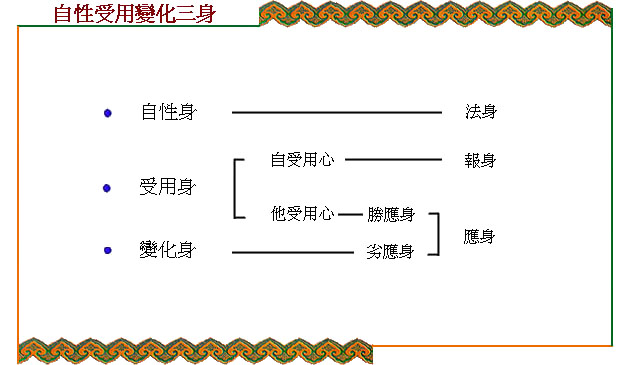

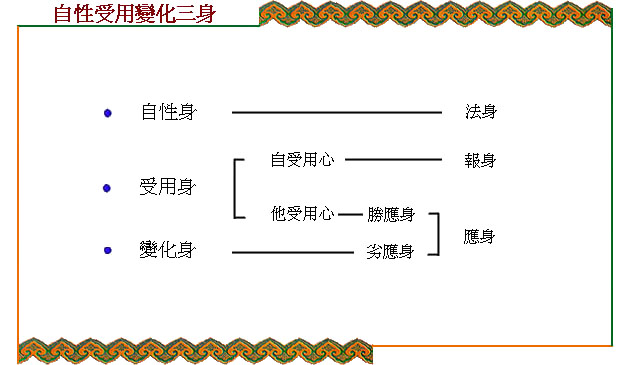

自性受用变化三身

【佛学大辞典】

(术语)法相宗所立之三身也。佛地论,取唯识论之名。是又开真合应之三身也。一、自性身,即上之法身。二、受用身,此有二。唯为佛与佛之境界。他菩萨不能见闻,佛自受用法乐之佛身。名为自受用身。是大圆镜智之所变也。又使初地已上之菩萨感见之,使彼受用法乐之佛身。名为他受用身。是平等性智之所现也。此即上之胜应身。三、变化身,对于初地已前菩萨,二乘凡夫及诸趣之众生变化种种之身使之感见者。即上之劣应身。是成所作智之所现也。佛地论三曰:「佛具三种身:一者自性,二者受用,三者变化。」唯识论十曰:「一自性身,谓诸如来真净法界,受用变平等所依,离相寂然,绝诸戏论,具无边际真净功德,是一切法平等实性,即此自性,亦名法身,大功德法所依止故。二受用身,此有二种:一、自受用,谓诸如来三无数劫修集无量福慧资粮所起无量真实功德,及极圆净常遍色身,相续湛然,尽未来际,恒常自受用广大法乐。二、他受用,谓诸如来由平等智示现微妙净功德身,居纯净土,为住十地诸菩萨众现大神通,转正法轮,决众疑网,令彼受用大乘法乐。合此二身名受用身。三变化身,谓诸如来由成所作智变现无量随类化身,居净秽土为未登地诸菩萨二乘异生称彼机宜现通说法,令各获得诸利乐事。」与上之三身相对,则如图。

(术语)法相宗所立之三身也。佛地论,取唯识论之名。是又开真合应之三身也。一、自性身,即上之法身。二、受用身,此有二。唯为佛与佛之境界。他菩萨不能见闻,佛自受用法乐之佛身。名为自受用身。是大圆镜智之所变也。又使初地已上之菩萨感见之,使彼受用法乐之佛身。名为他受用身。是平等性智之所现也。此即上之胜应身。三、变化身,对于初地已前菩萨,二乘凡夫及诸趣之众生变化种种之身使之感见者。即上之劣应身。是成所作智之所现也。佛地论三曰:「佛具三种身:一者自性,二者受用,三者变化。」唯识论十曰:「一自性身,谓诸如来真净法界,受用变平等所依,离相寂然,绝诸戏论,具无边际真净功德,是一切法平等实性,即此自性,亦名法身,大功德法所依止故。二受用身,此有二种:一、自受用,谓诸如来三无数劫修集无量福慧资粮所起无量真实功德,及极圆净常遍色身,相续湛然,尽未来际,恒常自受用广大法乐。二、他受用,谓诸如来由平等智示现微妙净功德身,居纯净土,为住十地诸菩萨众现大神通,转正法轮,决众疑网,令彼受用大乘法乐。合此二身名受用身。三变化身,谓诸如来由成所作智变现无量随类化身,居净秽土为未登地诸菩萨二乘异生称彼机宜现通说法,令各获得诸利乐事。」与上之三身相对,则如图。

三能变

【佛学大辞典】

(名数)唯识论对于说万法为识之诸变而称八识为能变。分三种之次第说之。唯识论一曰:「此能变唯三,谓异熟思量及了别境识。」一,初能变,为八识中之第八识,即阿赖耶识也。以此为依于善恶业而感无记总报之异熟识故也。七识者,有覆无记而非异熟性,前六识,虽有异熟性然是从第九识起者,故名为异熟生不得谓为异熟之识也。唯识论二曰:「异熟习气为增上缘,感第八识酬引业力,恒相续故云异熟名。感前六识,酬满业者。从异熟起,名异熟生不名异熟,有间断故。」二、第二能变,谓之思量识。为八识中之第七识,即未那识也。此识常恒思量第八识而计度实我实法,故名思量识。唯识述记一本曰:「二谓思量识,即第七识。思谓思虑,量谓量度。思量第八识,度为我故。又恒审思量馀识无故,馀之二识不名思量。」三、第三能变。谓之了别境识。眼等之六识也。此六识者,各了别粗显之境,故名了别境识。唯识述记一本曰:「三了别境识,即馀六识。二十论说,心境识了名之差别,是诸识之通名也。了别别境及粗显境唯前六故,对比六尘说六识故。然滥第七,应言此六了别粗境名了别境识,以了别相粗,简于七八故。」

【佛学常见辞汇】

谓一切法都要经过这三种识的合作之力,才能现起,才能存在。初能变的是阿赖耶识,当某一业的种子成熟时,即具有能变境界的力量,遇到增上缘,便变现起来,名为异熟能变;次能变的是第七末那识,这是说业的种子虽然成熟,然而也倚赖于末那识不断的执我,发挥它恒审思量的作用,然后境界才能存在,所以名为思量能变;第三能变的是前六识,这是说虽然七八两识,具有能变的性能,然而若没有六识依六根,了别六尘,则境界亦不可能成立,所以名为了别能变。

(名数)唯识论对于说万法为识之诸变而称八识为能变。分三种之次第说之。唯识论一曰:「此能变唯三,谓异熟思量及了别境识。」一,初能变,为八识中之第八识,即阿赖耶识也。以此为依于善恶业而感无记总报之异熟识故也。七识者,有覆无记而非异熟性,前六识,虽有异熟性然是从第九识起者,故名为异熟生不得谓为异熟之识也。唯识论二曰:「异熟习气为增上缘,感第八识酬引业力,恒相续故云异熟名。感前六识,酬满业者。从异熟起,名异熟生不名异熟,有间断故。」二、第二能变,谓之思量识。为八识中之第七识,即未那识也。此识常恒思量第八识而计度实我实法,故名思量识。唯识述记一本曰:「二谓思量识,即第七识。思谓思虑,量谓量度。思量第八识,度为我故。又恒审思量馀识无故,馀之二识不名思量。」三、第三能变。谓之了别境识。眼等之六识也。此六识者,各了别粗显之境,故名了别境识。唯识述记一本曰:「三了别境识,即馀六识。二十论说,心境识了名之差别,是诸识之通名也。了别别境及粗显境唯前六故,对比六尘说六识故。然滥第七,应言此六了别粗境名了别境识,以了别相粗,简于七八故。」

【佛学常见辞汇】

谓一切法都要经过这三种识的合作之力,才能现起,才能存在。初能变的是阿赖耶识,当某一业的种子成熟时,即具有能变境界的力量,遇到增上缘,便变现起来,名为异熟能变;次能变的是第七末那识,这是说业的种子虽然成熟,然而也倚赖于末那识不断的执我,发挥它恒审思量的作用,然后境界才能存在,所以名为思量能变;第三能变的是前六识,这是说虽然七八两识,具有能变的性能,然而若没有六识依六根,了别六尘,则境界亦不可能成立,所以名为了别能变。

三种神变

【佛学大辞典】

(名数)(参见:神变)

【佛学大辞典】

(名数)一说法神变,如来无碍之大智,知诸众生之善恶业因及善恶果报,应之而为说法,名为说法神变。二教诫神变,如来对诸弟子教诫是法应作,是法不应作,是道得声闻乘,是道得缘觉乘,是道得大乘,名为教诫神变。三神通神变,如来为调伏憍慢之众生,现种种之神通,名为神通神变。见大宝积经八十六。是总以佛之三业为神变也。法华文句三之一曰:「若通释者,如大宝积经,一切诸法皆名神变。」辅行一之二曰:「又神变者非但身轮,一切语言及善巧皆名神变。」

【三藏法数】

(出大宝积经)

神即神通,变即变化也。

〔一、说法神变〕,谓如来无碍大智,知诸众生善恶业因及善恶果报,或以声闻、缘觉之法及以大乘之法而得解脱,如是知已,则现一切神变而为说法,是名说法神变。

〔二、教诫神变〕,教即教诲,诫即警诫。谓如来教诸弟子,是应作,是不应作;是应信,是不应信;是应亲近,是不应亲近;是法杂染,是法清净;行如是道得声闻乘,行如是道得缘觉乘,行如是道成就大乘,现诸神变,而为教诫,是名教诫神变。

〔三、神通神变〕,谓如来为调伏憍慢众生故,或现一身而作多身,或现多身而作一身,山崖石壁出入无碍,身上出火,身下出水;身下出火,身上出水;入地如水,履水如地等,现诸神变,调伏众生,是名神通神变。

(名数)(参见:神变)

【佛学大辞典】

(名数)一说法神变,如来无碍之大智,知诸众生之善恶业因及善恶果报,应之而为说法,名为说法神变。二教诫神变,如来对诸弟子教诫是法应作,是法不应作,是道得声闻乘,是道得缘觉乘,是道得大乘,名为教诫神变。三神通神变,如来为调伏憍慢之众生,现种种之神通,名为神通神变。见大宝积经八十六。是总以佛之三业为神变也。法华文句三之一曰:「若通释者,如大宝积经,一切诸法皆名神变。」辅行一之二曰:「又神变者非但身轮,一切语言及善巧皆名神变。」

【三藏法数】

(出大宝积经)

神即神通,变即变化也。

〔一、说法神变〕,谓如来无碍大智,知诸众生善恶业因及善恶果报,或以声闻、缘觉之法及以大乘之法而得解脱,如是知已,则现一切神变而为说法,是名说法神变。

〔二、教诫神变〕,教即教诲,诫即警诫。谓如来教诸弟子,是应作,是不应作;是应信,是不应信;是应亲近,是不应亲近;是法杂染,是法清净;行如是道得声闻乘,行如是道得缘觉乘,行如是道成就大乘,现诸神变,而为教诫,是名教诫神变。

〔三、神通神变〕,谓如来为调伏憍慢众生故,或现一身而作多身,或现多身而作一身,山崖石壁出入无碍,身上出火,身下出水;身下出火,身上出水;入地如水,履水如地等,现诸神变,调伏众生,是名神通神变。

三变

【佛学大辞典】

(故事)(参见:三变土田)

(故事)(参见:三变土田)

三变土田

【佛学大辞典】

(故事)法华经见宝塔品,释迦如来之十方分身佛,各将一菩萨,为供养多宝塔,来灵鹫山时。释迦如来以神力,三变秽土而为净土也。初变娑婆一世界,次变二百万亿那由他之国,后更变二百万亿那由他之国为净土。依此谓之三变土田。

(故事)法华经见宝塔品,释迦如来之十方分身佛,各将一菩萨,为供养多宝塔,来灵鹫山时。释迦如来以神力,三变秽土而为净土也。初变娑婆一世界,次变二百万亿那由他之国,后更变二百万亿那由他之国为净土。依此谓之三变土田。

大吉祥变菩萨

【佛学大辞典】

(菩萨)胎藏界曼荼罗观音院第三行第六位。梵名椤乞叉摩摩诃微地也。译言吉祥大变。司观音三十三变化之妙用。密号称为动用金刚。白肉色。左手持半开莲华。若手当胸仰掌如受物。眼作上视之相。

(菩萨)胎藏界曼荼罗观音院第三行第六位。梵名椤乞叉摩摩诃微地也。译言吉祥大变。司观音三十三变化之妙用。密号称为动用金刚。白肉色。左手持半开莲华。若手当胸仰掌如受物。眼作上视之相。

大毗卢遮那成佛神变加持经

【佛学大辞典】

(经名)大日经之具题。经文六卷,供养次第一卷,共七卷,唐善无畏译。真言三部经之一。胎藏界密部之本经也。(参见:大日经)。谓大日如来自成佛以不思议之加持力说内證法之经典也。离神力之加持。不能说。不能听。就此真言一宗有自證说法,加持说法之大论,遂分古义新义之两派。(参见:法身)。玆将本经各家之著述列之如下。大毗卢遮那成佛经疏二十卷(唐一行记),大毗卢遮那成佛神变加持经义释十四卷(唐一行述记),大毗虑遮那成佛神变加持经义释演密钞十卷(辽觉苑撰),大毗卢遮那经供养次第法疏二卷(唐不可思议撰)。

(经名)大日经之具题。经文六卷,供养次第一卷,共七卷,唐善无畏译。真言三部经之一。胎藏界密部之本经也。(参见:大日经)。谓大日如来自成佛以不思议之加持力说内證法之经典也。离神力之加持。不能说。不能听。就此真言一宗有自證说法,加持说法之大论,遂分古义新义之两派。(参见:法身)。玆将本经各家之著述列之如下。大毗卢遮那成佛经疏二十卷(唐一行记),大毗卢遮那成佛神变加持经义释十四卷(唐一行述记),大毗虑遮那成佛神变加持经义释演密钞十卷(辽觉苑撰),大毗卢遮那经供养次第法疏二卷(唐不可思议撰)。

法身

【佛学大辞典】

(术语)佛之真身也。其释名性相二宗各异其义。相宗据唯识论谓法身有总相法身与别相法身二种,总相法身者,兼理智二法,与金光明之如如及如如智,谓为法身之义同,是以所證之真如与能照之真觉为法身也。以三身言之,则自性身与自受用报身之二身合见。依此义释之,则法身为理智显现,有为(智)无为(理)一切功德法体性之所依,故名法身。又成就庄严一切之功德法,故言法身。唯识论十曰:「此牟尼尊所得二果永离二障,亦名法身,无量无边力无畏等大功德法所庄严故。(中略)此法身五法为性,非净法界独为法身,二转依果皆摄此故。」别相法身者,即三身中之自性身,唯为清净法界之真如也。此真如为佛之自性,故名自性身,又此真如具真常之功德(是无为也),为一切有为无为功德法之所依,故亦名法身。惟不得言成就庄严功德法,故名为法身,何则?以此法唯为理之法身,不含摄有为之功德(即智法身)也。唯识论十曰:「即此自性亦名法身,大功德法所依止故。」佛地论七曰:「力无畏等诸功德法所依止,故亦名法身。」述记十末曰:「离所知障,具无边德,名为法身,(中略)功德法依名法身。」唯识枢要上本曰:「出缠位功德法本,名曰法身。」义林章七本曰:「成唯识说,清净法界为自性身。庄严论等说,自性身本性常故。赞佛论说,佛自性身无生灭故。」若依性宗之义,则真如之理性,有真实觉知之相,理智不二,与真如之无为同,真智亦无为也。又性相不二故,真如即法性,则真智亦法性也。此理智不二法性之隐,谓之如来藏,积始觉之功,显其法性,谓之法身。即言以法性成身,故名法身。或言以法性显现之有为无为一切功德法成就庄严之身,故名法身。胜鬘经曰:「世尊!过于恒沙,不离不脱不思议佛法成就。说如来法身,如是如来法身不离烦恼藏,名如来藏。」同宝窟下末曰:「法身者,即是实相真如法也。此实相正法隐,名如来藏。此实相法显,故名身。唯是一实相法,约隐显不同,故有藏之与身。又法者,谓诸功德法,法之所依名身。故摄论云:与功德法相应,名法身。」嘉祥法华疏四曰:「以正法为身,故曰法身。」起信论曰:「从本已来,自性满足一切功德,所谓自体有大智慧光明义故,遍照法界义故,真实识知义故,自性清净心义故,常乐我净义故,清凉不变自在义故,具足如是过于恒沙不离不断不异不思议佛法。(中略)满足无有所少义故,名为如来藏,亦名如来法身。」同义记下本曰:「隐时能出生如来,名如来藏。显时为万德依止,名为法身。」维摩经慧远疏曰:「佛以一切功德法成,故名法身。」法华玄义七曰:「本有四德隐名如来藏,修成四德显名为法身。」大乘义章十八曰:「言法身者,解有两义:一显本法性,以成其身,名为法身。二以一切诸功德法而成身,故名为法身。」梵Dharmaka%ya。

【佛学常见辞汇】

佛三身之一,又名自性身,或法性身,即诸佛所證的真如法性之身。

【佛学次第统编】

大牟尼尊,所得二果,永离二障,亦名法身。无量无边力无畏等大功德法,所庄严故。体依聚义,总说名身,故此法身,五法为性,非净法界,独名法身。如是法身,有三相别:一自性身。二受用身,此又有二:一自受用,二他受用。三变化身。义见后章,兹不复及。

【三藏法数】

法身者,谓本有法性之身,若佛出世及不出世,常住不动,无有变易也。

【三藏法数】

谓始从初住,显出法性之理,乃至妙觉极果,理聚方圆,是名法身。(初住者,即十住位中初之一住也。妙觉者,自觉觉他,觉行圆满,不可思议,故名妙觉。理聚方圆者,妙觉所證,法性之理方始圆满也。)

【三藏法数】

谓如来法性真常,湛然清净,周遍法界。经云:佛以法为身,清净如虚空,是名法身。

【三藏法数】

法身者,谓所證无漏法界之体,而为法身也。菩萨知诸众生心之所乐,即以法界身作自身,亦作众生身,乃至虚空身也。(无漏者,谓惑业净尽,不漏落三界生死也。)

(术语)佛之真身也。其释名性相二宗各异其义。相宗据唯识论谓法身有总相法身与别相法身二种,总相法身者,兼理智二法,与金光明之如如及如如智,谓为法身之义同,是以所證之真如与能照之真觉为法身也。以三身言之,则自性身与自受用报身之二身合见。依此义释之,则法身为理智显现,有为(智)无为(理)一切功德法体性之所依,故名法身。又成就庄严一切之功德法,故言法身。唯识论十曰:「此牟尼尊所得二果永离二障,亦名法身,无量无边力无畏等大功德法所庄严故。(中略)此法身五法为性,非净法界独为法身,二转依果皆摄此故。」别相法身者,即三身中之自性身,唯为清净法界之真如也。此真如为佛之自性,故名自性身,又此真如具真常之功德(是无为也),为一切有为无为功德法之所依,故亦名法身。惟不得言成就庄严功德法,故名为法身,何则?以此法唯为理之法身,不含摄有为之功德(即智法身)也。唯识论十曰:「即此自性亦名法身,大功德法所依止故。」佛地论七曰:「力无畏等诸功德法所依止,故亦名法身。」述记十末曰:「离所知障,具无边德,名为法身,(中略)功德法依名法身。」唯识枢要上本曰:「出缠位功德法本,名曰法身。」义林章七本曰:「成唯识说,清净法界为自性身。庄严论等说,自性身本性常故。赞佛论说,佛自性身无生灭故。」若依性宗之义,则真如之理性,有真实觉知之相,理智不二,与真如之无为同,真智亦无为也。又性相不二故,真如即法性,则真智亦法性也。此理智不二法性之隐,谓之如来藏,积始觉之功,显其法性,谓之法身。即言以法性成身,故名法身。或言以法性显现之有为无为一切功德法成就庄严之身,故名法身。胜鬘经曰:「世尊!过于恒沙,不离不脱不思议佛法成就。说如来法身,如是如来法身不离烦恼藏,名如来藏。」同宝窟下末曰:「法身者,即是实相真如法也。此实相正法隐,名如来藏。此实相法显,故名身。唯是一实相法,约隐显不同,故有藏之与身。又法者,谓诸功德法,法之所依名身。故摄论云:与功德法相应,名法身。」嘉祥法华疏四曰:「以正法为身,故曰法身。」起信论曰:「从本已来,自性满足一切功德,所谓自体有大智慧光明义故,遍照法界义故,真实识知义故,自性清净心义故,常乐我净义故,清凉不变自在义故,具足如是过于恒沙不离不断不异不思议佛法。(中略)满足无有所少义故,名为如来藏,亦名如来法身。」同义记下本曰:「隐时能出生如来,名如来藏。显时为万德依止,名为法身。」维摩经慧远疏曰:「佛以一切功德法成,故名法身。」法华玄义七曰:「本有四德隐名如来藏,修成四德显名为法身。」大乘义章十八曰:「言法身者,解有两义:一显本法性,以成其身,名为法身。二以一切诸功德法而成身,故名为法身。」梵Dharmaka%ya。

【佛学常见辞汇】

佛三身之一,又名自性身,或法性身,即诸佛所證的真如法性之身。

【佛学次第统编】

大牟尼尊,所得二果,永离二障,亦名法身。无量无边力无畏等大功德法,所庄严故。体依聚义,总说名身,故此法身,五法为性,非净法界,独名法身。如是法身,有三相别:一自性身。二受用身,此又有二:一自受用,二他受用。三变化身。义见后章,兹不复及。

【三藏法数】

法身者,谓本有法性之身,若佛出世及不出世,常住不动,无有变易也。

【三藏法数】

谓始从初住,显出法性之理,乃至妙觉极果,理聚方圆,是名法身。(初住者,即十住位中初之一住也。妙觉者,自觉觉他,觉行圆满,不可思议,故名妙觉。理聚方圆者,妙觉所證,法性之理方始圆满也。)

【三藏法数】

谓如来法性真常,湛然清净,周遍法界。经云:佛以法为身,清净如虚空,是名法身。

【三藏法数】

法身者,谓所證无漏法界之体,而为法身也。菩萨知诸众生心之所乐,即以法界身作自身,亦作众生身,乃至虚空身也。(无漏者,谓惑业净尽,不漏落三界生死也。)

大毗卢遮那成佛神变加持经略示七支念诵随行法

【佛学大辞典】

(经名)一卷,唐不空译,以七段之即真言,说念诵大日经之法。

(经名)一卷,唐不空译,以七段之即真言,说念诵大日经之法。

五神变

【佛学大辞典】

(名数)与五神通同。

(名数)与五神通同。