共1858,分124页显示 上一页 83 84 85 86 87 89 90 91 92 下一页

同行

同名天

同如来庄严具

同性经

同别二教

同居

同居净土

同居秽土

同法

同法相似过类

同味

同品

同品定有性

同相

佛类词典(续上)

同心结同行

同名天

同如来庄严具

同性经

同别二教

同居

同居净土

同居秽土

同法

同法相似过类

同味

同品

同品定有性

同相

同心结

【佛学大辞典】

(杂语)用于袈娑 纽之结法也。以纽作绾结,使其两端入于中心一处,故名同心结。

纽之结法也。以纽作绾结,使其两端入于中心一处,故名同心结。

(杂语)用于袈娑

纽之结法也。以纽作绾结,使其两端入于中心一处,故名同心结。

纽之结法也。以纽作绾结,使其两端入于中心一处,故名同心结。同行

【佛学大辞典】

(术语)三善知识之一。同心行道之人也。止观四曰:「切磋琢磨,同心齐志,如乘一船。互相敬重,如视世尊,是名同行。」同辅行曰:「言同行者,己他互同,递相策发,人异行同,故名同行。」五会法事赞下曰:「各留半座乘华叶,待我阎浮同行人。」新华严经七十三说同行之义,举八十四同。法华经五百授记品曰:「饶益同梵行者。」

【佛学常见辞汇】

共同修行佛道的人,为三善知识之一。

(术语)三善知识之一。同心行道之人也。止观四曰:「切磋琢磨,同心齐志,如乘一船。互相敬重,如视世尊,是名同行。」同辅行曰:「言同行者,己他互同,递相策发,人异行同,故名同行。」五会法事赞下曰:「各留半座乘华叶,待我阎浮同行人。」新华严经七十三说同行之义,举八十四同。法华经五百授记品曰:「饶益同梵行者。」

【佛学常见辞汇】

共同修行佛道的人,为三善知识之一。

同名天

【佛学大辞典】

(神名)二天之一。(参见:同生神)

【三藏法数】

同名天者,谓此天与人同其名字也。

(神名)二天之一。(参见:同生神)

【三藏法数】

同名天者,谓此天与人同其名字也。

同生神

【佛学大辞典】

(天名)又云同生天。旧华严四十五言一切之人,自有生以来,即有同生同名二天,常随从侍卫。同生天者,此天与其人同时生也,同名天者此天与其人同名字也。此二神,药师经谓之俱生神。(参见:俱生神)

(天名)又云同生天。旧华严四十五言一切之人,自有生以来,即有同生同名二天,常随从侍卫。同生天者,此天与其人同时生也,同名天者此天与其人同名字也。此二神,药师经谓之俱生神。(参见:俱生神)

同如来庄严具

【佛学大辞典】

(术语)称密印也。密印者,是一切诸佛以此庄严之故成法界之身,又以此加持众生之故得同于法身,故云同如来庄严具。大日经密印品曰:「有同如来庄严具,同法界趣标帜。」义疏十曰:「一切佛以此为庄严故,得成如来法界之身。若有众生修此法者,以印加持故,亦同如来法界身也。」

(术语)称密印也。密印者,是一切诸佛以此庄严之故成法界之身,又以此加持众生之故得同于法身,故云同如来庄严具。大日经密印品曰:「有同如来庄严具,同法界趣标帜。」义疏十曰:「一切佛以此为庄严故,得成如来法界之身。若有众生修此法者,以印加持故,亦同如来法界身也。」

同性经

【佛学大辞典】

(经名)具名大乘同性经,二卷,宇文周阇那耶舍译。佛在大摩罗耶精妙山顶,楞迦大城之毗毗沙那罗刹王供佛问法,而受菩萨之记。海龙王问其往因,佛为说之。次有海妙探自在智通菩萨从东方来,以大宝殿供佛问法。佛为说如来十地之名,及声闻十地之名,辟支佛十地之名,菩萨十地之名。

(经名)具名大乘同性经,二卷,宇文周阇那耶舍译。佛在大摩罗耶精妙山顶,楞迦大城之毗毗沙那罗刹王供佛问法,而受菩萨之记。海龙王问其往因,佛为说之。次有海妙探自在智通菩萨从东方来,以大宝殿供佛问法。佛为说如来十地之名,及声闻十地之名,辟支佛十地之名,菩萨十地之名。

同别二教

【佛学大辞典】

(术语)华严一家之教判,分第五同教为别教一乘,同教一乘。别教一乘者,永别异于二乘三乘等诸乘,一多无尽之一乘法也。五教章上明其十别。同教一乘者,为使二乘三乘等机入于一多无尽之法界,以一乘无尽之法寄显于始教之三乘法,或终顿之一乘法而说也。然则同教一乘约于所寄之法则为终顿二教之一乘教与始教之三乘教,此中就华严本经之说相论之,则彼经所说之同教一乘为终顿二教。经中说一多无尽之法者,是别教一乘也,此名直显门。又寄于终顿二教之一乘法显一多无尽之一乘法者,彼经之同教一乘也,此名寄显门。法华经中亦有同别二教,然彼之同教一乘为开会二乘之机于一乘,故寄于始教之三乘法,而说无尽一乘法,此为本经同教一乘与末经同教一乘之相违。且华严法华二经,虽共说同别二教,而华严多说别教,少说同教,法华多说同教一乘,少说别教一乘,故又大判二经,华严为别教一乘,法华为同教一乘也。见五教章上。其别异之义门有十种:一时异,所说之时异也。二处异,所说之处异也。三主异,所说之佛异也。四众异,所闻之众异也。五所依异,所依之三昧异也。六说异,一方说一切方说也。七位异,一位一切位也。八行位,一行一切行也。九法门异,法门之建立广狭异也。十事异,舍林地山等一一事相尽为甚深之法门也。见五教章上施设异相门。

(术语)华严一家之教判,分第五同教为别教一乘,同教一乘。别教一乘者,永别异于二乘三乘等诸乘,一多无尽之一乘法也。五教章上明其十别。同教一乘者,为使二乘三乘等机入于一多无尽之法界,以一乘无尽之法寄显于始教之三乘法,或终顿之一乘法而说也。然则同教一乘约于所寄之法则为终顿二教之一乘教与始教之三乘教,此中就华严本经之说相论之,则彼经所说之同教一乘为终顿二教。经中说一多无尽之法者,是别教一乘也,此名直显门。又寄于终顿二教之一乘法显一多无尽之一乘法者,彼经之同教一乘也,此名寄显门。法华经中亦有同别二教,然彼之同教一乘为开会二乘之机于一乘,故寄于始教之三乘法,而说无尽一乘法,此为本经同教一乘与末经同教一乘之相违。且华严法华二经,虽共说同别二教,而华严多说别教,少说同教,法华多说同教一乘,少说别教一乘,故又大判二经,华严为别教一乘,法华为同教一乘也。见五教章上。其别异之义门有十种:一时异,所说之时异也。二处异,所说之处异也。三主异,所说之佛异也。四众异,所闻之众异也。五所依异,所依之三昧异也。六说异,一方说一切方说也。七位异,一位一切位也。八行位,一行一切行也。九法门异,法门之建立广狭异也。十事异,舍林地山等一一事相尽为甚深之法门也。见五教章上施设异相门。

同居

【佛学大辞典】

(界名)凡圣同居土之略称,(参见:四土)

【佛学常见辞汇】

凡圣同居土的简称。

(界名)凡圣同居土之略称,(参见:四土)

【佛学常见辞汇】

凡圣同居土的简称。

四土

【佛学大辞典】

(名数)台家所立之四种佛土也。一凡圣同居土,人天凡夫及声闻缘觉等圣者,同居之国土也。此有净秽二种,如娑婆世界是同居之秽土,如西方极乐是同居之净土。二方便有馀土,断见思烦恼出离三界生死之人之生处也。是为修小乘方便道断见思惑之人之生处,故名方便,尘沙无明之惑未尽,故曰有馀。又为七方便人之所居,故名方便土,七方便人者,即藏教声闻缘觉二人(藏教中菩萨,三十四心断结成道,于菩萨之位,似未断惑,随而不生彼土,故除之),通教声缘菩三人,别教菩萨一人,圆教菩萨一人之人种类也。又此土称为变易土。变化同居土之依身,而易以方便土之依身,故名变易土。又其后变此方便土之依身,而易以实报土之依身,故名变易土。然而生于此方便土者有五人:一须陀洹,二斯陀含,三阿那含,四阿罗汉(前三果,思惑未尽,不能生方便土,故悉为阿罗汉,但从本位立名,于一阿罗汉之上举四果之别也),五辟支佛。文句六所谓:「五人断通惑者同生其土皆为菩萨,五人即之四果支佛」是也。此五人生于方便土,如其次第,经八,六,四,二万,十千劫,而发菩提心,涅槃经之说也。又谓有九人生于方便土。藏教声缘二人,通教声缘菩三人,别教三人,圆教一人也,别教三人者,至别教之菩萨第六住,断见思之烦恼,故六住已上者,生于方便土,此一人也,与十行十回向共为三人。圆教一人者,圆教十信位之六根净,以断见思烦恼故,报命尽,故生于方便土。观经妙宗钞上所谓:「九种行人合生彼土」是也。三实报无障碍土。方便土为證空理人之果报土,此上更有證一分中道之理之人之果报土,行真实之法,感得胜报,色心不相防,故名实报无障碍土。纯为菩萨之居,无有凡夫二乘,别教十地已上圆教十住已上之菩萨是也。四常寂光土。常有法身,本在常住之体也,寂者解脱,一切诸相永寂也。光者般若,照诸相之智慧也。此三德不纵不横,名曰秘密藏,是乃诸佛如来之所依所居,故谓之常寂光土。常寂光土有有相无相二义:一寂光土,唯理。净名经疏一曰:「寂光土者,妙觉极智所照,如如法界之理名之为国。但大乘法性即是真实智性,不同二乘偏真之理。」法华玄义七曰:「寂光理通,如镜如器,诸土别异,如像如假,业力所隔感见不同。」是如理者为如智之所依,故名曰土,非别有能依所依身土之别相。此一义也。二依圆教之极意,三千诸法,宛然本有,是乃真佛真土,常寂光之名,依之而立,此圆教之实义也。见净名经疏一等。

【佛学常见辞汇】

又名四佛土,即凡圣同居土、方便有馀土、实报庄严土、常寂光土。凡圣同居土是凡夫与为了化度众生而现身说法的圣人共同居住的国土;方便有馀土是二乘与没有證得法身的菩萨所住的国土;实报庄严土是佛的报身与地上菩萨所住的国土;常寂光土是从佛的清净法身所示寂的国土。

【佛学次第统编】

前说世间,但明凡夫世间。兹合凡圣,须明凡圣染净之土。惟诸家说土不同,兹就台家所立四种净土:

一、凡圣同居土 人天之凡夫,与声闻缘觉之圣者,同居之国土也。

二、方便有馀土 断见思烦恼,出离三界生死之人之生处也。是修小乘之方便道,断见思惑者生处,故谓之方便。尘沙无明惑未尽,故谓之有馀。

三、实报无障碍土 方便土證空理者果报之土,此上更證一分中道之理者之果报土。行真实之法,感得胜报,色心可无相妨,谓之实报无障碍土。此土纯为菩萨所居,无凡夫二乘。如别教之十地已上,圆教之十住已上之菩萨是也。

四、常寂光土 常、即法身,为本在常住之体。寂、解脱也,一切诸相永寂。光、般若也,照诸相之智慧。此三德不纵不横,名秘密藏,是诸佛如来之所依所居,故名常寂光土。

【三藏法数】

(出观无量寿佛经妙宗钞)

〔一、同居土〕,同居土者,有秽有净。谓如此土娑婆世界,沙砾充满,即同居秽土也。西方安养世界,金宝庄严,无四恶趣,即同居净土也。虽净秽有异,皆是凡圣共住,故名同居也。(梵语娑婆,华言能忍。四恶趣者,脩罗趣、饿鬼趣、畜生趣、地狱趣也。)

〔二、有馀土〕,有馀土者,谓二乘等已断三界见、思惑尽,出生彼土,尚馀无明之惑未尽,故名有馀也。(二乘者,声闻乘、缘觉乘也。三界者,欲界、色界、无色界也。)

〔三、果报土〕,果报土者,亦名实报土。即别教十地,圆教十住、十行、十回向,乃至等觉诸菩萨所居之土也。观无量寿佛经疏云:行真实法,感得胜报。是也。(十地者,欢喜地、离垢地、发光地、燄慧地、难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地也。十住者,发心住、治地住、修行住、生贵住、方便具足住、正心住、不退住、童真住、法王子住、灌顶住也。十行者,欢喜行、饶益行、无瞋恨行、无尽行、离痴乱行、善现行、无著行、尊重行、善法行、真实行也。十回向者,救一切众生离众生相回向、不坏回向、等一切佛回向、至一切处回向、无尽功德藏回向、随顺平等善根回向、随顺等观一切众生回向、真如相回向、无缚解脱回向、法界无量回向也。)

〔四、常寂光土〕,常寂光土者,即理性土也。常即法身,寂即解脱,光即般若。此以不迁不变名常,离有离无名寂,照俗照真名光。即妙觉究竟果佛所居之土也。净名疏云:修于圆教愿行之因,因极果满,道成妙觉,居常寂光。是也。

【三藏法数】

(出华严经疏)

〔一、自性身依法性土〕,自性身者,以真如自性为身,即法身也。法性土者,即理土也。谓此身土体无差别,俱非色相所摄,譬如虚空,遍一切处,是名自性身依法性土。

〔二、自受用身依自受用土〕,自受用身者,谓自受用法喜之乐,名自受用身,即自报身也。自受用土者,即实报土也。谓佛以相应净识,所修成就,从初成佛,尽未来际,相续变为纯净佛土,周圆无际,众宝庄严,自受用身,常依而住,是名自受用身依自受用土。(法喜之乐者,闻法欢喜而快乐也。)

〔三、他受用身依他受用土〕,他受用身者,谓因他机感扣,而现此身,即胜应身也。他受用土者,亦即实报土也。谓佛以大慈悲力,随十地菩萨所宜,变为净土,或小或大,或劣或胜。他受用身,依之而住,是名他受用身依他受用土。(十地者,欢喜地、离垢地、发光地、燄慧地、难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地也。)

〔四、变化身依变化土〕,变化身者,改转不定,名之为变;无而忽有,名之为化。即劣应身也。变化土者,谓佛以大慈悲力,随诸有缘众生所宜,化为佛土,或大或小,或净或秽,佛变化身依之而住,是名变化身依变化土。

(名数)台家所立之四种佛土也。一凡圣同居土,人天凡夫及声闻缘觉等圣者,同居之国土也。此有净秽二种,如娑婆世界是同居之秽土,如西方极乐是同居之净土。二方便有馀土,断见思烦恼出离三界生死之人之生处也。是为修小乘方便道断见思惑之人之生处,故名方便,尘沙无明之惑未尽,故曰有馀。又为七方便人之所居,故名方便土,七方便人者,即藏教声闻缘觉二人(藏教中菩萨,三十四心断结成道,于菩萨之位,似未断惑,随而不生彼土,故除之),通教声缘菩三人,别教菩萨一人,圆教菩萨一人之人种类也。又此土称为变易土。变化同居土之依身,而易以方便土之依身,故名变易土。又其后变此方便土之依身,而易以实报土之依身,故名变易土。然而生于此方便土者有五人:一须陀洹,二斯陀含,三阿那含,四阿罗汉(前三果,思惑未尽,不能生方便土,故悉为阿罗汉,但从本位立名,于一阿罗汉之上举四果之别也),五辟支佛。文句六所谓:「五人断通惑者同生其土皆为菩萨,五人即之四果支佛」是也。此五人生于方便土,如其次第,经八,六,四,二万,十千劫,而发菩提心,涅槃经之说也。又谓有九人生于方便土。藏教声缘二人,通教声缘菩三人,别教三人,圆教一人也,别教三人者,至别教之菩萨第六住,断见思之烦恼,故六住已上者,生于方便土,此一人也,与十行十回向共为三人。圆教一人者,圆教十信位之六根净,以断见思烦恼故,报命尽,故生于方便土。观经妙宗钞上所谓:「九种行人合生彼土」是也。三实报无障碍土。方便土为證空理人之果报土,此上更有證一分中道之理之人之果报土,行真实之法,感得胜报,色心不相防,故名实报无障碍土。纯为菩萨之居,无有凡夫二乘,别教十地已上圆教十住已上之菩萨是也。四常寂光土。常有法身,本在常住之体也,寂者解脱,一切诸相永寂也。光者般若,照诸相之智慧也。此三德不纵不横,名曰秘密藏,是乃诸佛如来之所依所居,故谓之常寂光土。常寂光土有有相无相二义:一寂光土,唯理。净名经疏一曰:「寂光土者,妙觉极智所照,如如法界之理名之为国。但大乘法性即是真实智性,不同二乘偏真之理。」法华玄义七曰:「寂光理通,如镜如器,诸土别异,如像如假,业力所隔感见不同。」是如理者为如智之所依,故名曰土,非别有能依所依身土之别相。此一义也。二依圆教之极意,三千诸法,宛然本有,是乃真佛真土,常寂光之名,依之而立,此圆教之实义也。见净名经疏一等。

【佛学常见辞汇】

又名四佛土,即凡圣同居土、方便有馀土、实报庄严土、常寂光土。凡圣同居土是凡夫与为了化度众生而现身说法的圣人共同居住的国土;方便有馀土是二乘与没有證得法身的菩萨所住的国土;实报庄严土是佛的报身与地上菩萨所住的国土;常寂光土是从佛的清净法身所示寂的国土。

【佛学次第统编】

前说世间,但明凡夫世间。兹合凡圣,须明凡圣染净之土。惟诸家说土不同,兹就台家所立四种净土:

一、凡圣同居土 人天之凡夫,与声闻缘觉之圣者,同居之国土也。

二、方便有馀土 断见思烦恼,出离三界生死之人之生处也。是修小乘之方便道,断见思惑者生处,故谓之方便。尘沙无明惑未尽,故谓之有馀。

三、实报无障碍土 方便土證空理者果报之土,此上更證一分中道之理者之果报土。行真实之法,感得胜报,色心可无相妨,谓之实报无障碍土。此土纯为菩萨所居,无凡夫二乘。如别教之十地已上,圆教之十住已上之菩萨是也。

四、常寂光土 常、即法身,为本在常住之体。寂、解脱也,一切诸相永寂。光、般若也,照诸相之智慧。此三德不纵不横,名秘密藏,是诸佛如来之所依所居,故名常寂光土。

【三藏法数】

(出观无量寿佛经妙宗钞)

〔一、同居土〕,同居土者,有秽有净。谓如此土娑婆世界,沙砾充满,即同居秽土也。西方安养世界,金宝庄严,无四恶趣,即同居净土也。虽净秽有异,皆是凡圣共住,故名同居也。(梵语娑婆,华言能忍。四恶趣者,脩罗趣、饿鬼趣、畜生趣、地狱趣也。)

〔二、有馀土〕,有馀土者,谓二乘等已断三界见、思惑尽,出生彼土,尚馀无明之惑未尽,故名有馀也。(二乘者,声闻乘、缘觉乘也。三界者,欲界、色界、无色界也。)

〔三、果报土〕,果报土者,亦名实报土。即别教十地,圆教十住、十行、十回向,乃至等觉诸菩萨所居之土也。观无量寿佛经疏云:行真实法,感得胜报。是也。(十地者,欢喜地、离垢地、发光地、燄慧地、难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地也。十住者,发心住、治地住、修行住、生贵住、方便具足住、正心住、不退住、童真住、法王子住、灌顶住也。十行者,欢喜行、饶益行、无瞋恨行、无尽行、离痴乱行、善现行、无著行、尊重行、善法行、真实行也。十回向者,救一切众生离众生相回向、不坏回向、等一切佛回向、至一切处回向、无尽功德藏回向、随顺平等善根回向、随顺等观一切众生回向、真如相回向、无缚解脱回向、法界无量回向也。)

〔四、常寂光土〕,常寂光土者,即理性土也。常即法身,寂即解脱,光即般若。此以不迁不变名常,离有离无名寂,照俗照真名光。即妙觉究竟果佛所居之土也。净名疏云:修于圆教愿行之因,因极果满,道成妙觉,居常寂光。是也。

【三藏法数】

(出华严经疏)

〔一、自性身依法性土〕,自性身者,以真如自性为身,即法身也。法性土者,即理土也。谓此身土体无差别,俱非色相所摄,譬如虚空,遍一切处,是名自性身依法性土。

〔二、自受用身依自受用土〕,自受用身者,谓自受用法喜之乐,名自受用身,即自报身也。自受用土者,即实报土也。谓佛以相应净识,所修成就,从初成佛,尽未来际,相续变为纯净佛土,周圆无际,众宝庄严,自受用身,常依而住,是名自受用身依自受用土。(法喜之乐者,闻法欢喜而快乐也。)

〔三、他受用身依他受用土〕,他受用身者,谓因他机感扣,而现此身,即胜应身也。他受用土者,亦即实报土也。谓佛以大慈悲力,随十地菩萨所宜,变为净土,或小或大,或劣或胜。他受用身,依之而住,是名他受用身依他受用土。(十地者,欢喜地、离垢地、发光地、燄慧地、难胜地、现前地、远行地、不动地、善慧地、法云地也。)

〔四、变化身依变化土〕,变化身者,改转不定,名之为变;无而忽有,名之为化。即劣应身也。变化土者,谓佛以大慈悲力,随诸有缘众生所宜,化为佛土,或大或小,或净或秽,佛变化身依之而住,是名变化身依变化土。

同居净土

【佛学大辞典】

(界名)同同居项。

(界名)同同居项。

同居秽土

【佛学大辞典】

(界名)同同居项。

(界名)同同居项。

同法

【佛学大辞典】

(杂语)同行法者。行持钞下四曰:「同法义重。」【又】(术语)因明之例语,同喻上有宗与因二种之同义,对于宗之同边,谓之同品,对于因之同边,谓之同法,例如立无常之宗,同喻之瓶上无常之义名同品,所作之义名同法。

(杂语)同行法者。行持钞下四曰:「同法义重。」【又】(术语)因明之例语,同喻上有宗与因二种之同义,对于宗之同边,谓之同品,对于因之同边,谓之同法,例如立无常之宗,同喻之瓶上无常之义名同品,所作之义名同法。

同法相似过类

【佛学大辞典】

(术语)十四过之一。立者之论法,虽为异品者,而对手强为同品而攻击之过误也。

(术语)十四过之一。立者之论法,虽为异品者,而对手强为同品而攻击之过误也。

同味

【佛学大辞典】

(术语)谓义理分齐同也。释签一曰:「一家义意,谓二部同味。」

(术语)谓义理分齐同也。释签一曰:「一家义意,谓二部同味。」

同品

【佛学大辞典】

(术语)于因明宗之所立均等之品类名同品,即同喻也。入正理论曰:「所立法均等义品,说名同品。如立无常,瓶等无常,是名同品。」

(术语)于因明宗之所立均等之品类名同品,即同喻也。入正理论曰:「所立法均等义品,说名同品。如立无常,瓶等无常,是名同品。」

同品定有性

【佛学大辞典】

(术语)因之三相之一。凡为宗因喻三支中之因者,必具宗同品喻体上定有之性,例如立无常之宗,以所作性为因,以瓶为同品之喻,决定于此同品之瓶上应有因之所作性之义。若无之,则断因喻之关系,不能得因体同喻之助力。

(术语)因之三相之一。凡为宗因喻三支中之因者,必具宗同品喻体上定有之性,例如立无常之宗,以所作性为因,以瓶为同品之喻,决定于此同品之瓶上应有因之所作性之义。若无之,则断因喻之关系,不能得因体同喻之助力。

同相

【佛学大辞典】

(术语)六相之一。有为之万法虽有种种差别,而同一法界之缘起不相违背也。

【佛学常见辞汇】

六相之一。(参见:六相)

【三藏法数】

谓染净二法,皆同真如性相。譬如种种瓦器,皆同微尘性相,故名同相。

【三藏法数】

义不相违名同,谓义虽有种种差别,而同一法界缘起故也。如眼耳等诸根,虽各不同,而共一身,不相违背,故曰同相。

(术语)六相之一。有为之万法虽有种种差别,而同一法界之缘起不相违背也。

【佛学常见辞汇】

六相之一。(参见:六相)

【三藏法数】

谓染净二法,皆同真如性相。譬如种种瓦器,皆同微尘性相,故名同相。

【三藏法数】

义不相违名同,谓义虽有种种差别,而同一法界缘起故也。如眼耳等诸根,虽各不同,而共一身,不相违背,故曰同相。

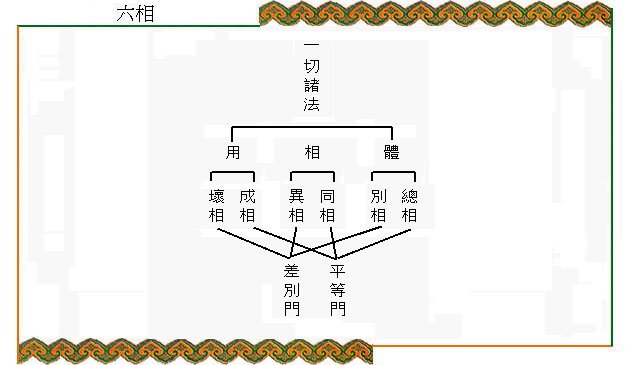

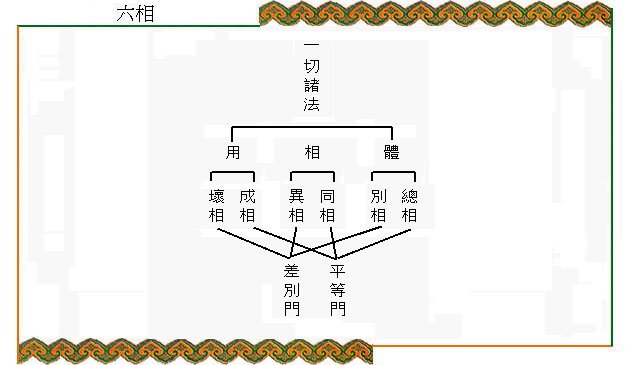

六相

【佛学大辞典】

(名数)一总相,二别相,三同相,四异相,五成相,六坏相也。就凡夫所见之事相上言之,事相各各隔碍,不具六相,若就圣眼所见之诸法体性言之,则于一一事相中,见此六相圆融,以六相圆融之故,诸法即一真法界无尽缘起也。所谓法华之一真法界无尽者,依此六相之圆融而證之。是出于华严经初地十大愿中第四愿之文,华严宗第二祖至相大师所发明,一家之大法门也。晋经二十三曰:「诸地所净生诸助道法,总相别相,有相无相,有成有坏。」唐经三十四曰:「愿一切菩萨行,广大无量摄诸波罗蜜,净治诸地。总相别相,同相异相,成相坏相,所有菩萨行,皆如实说。」十地论一曰:「一切诸说十句中皆有六种差别相门,此言说解释应知除事,事者谓阴界入等。六种相者,谓总相别相,同相异相,成相法相。」探玄记九曰:「除事者谓阴界入等者,此辨定其义,谓约道理说融通,非是阴等事相中辨故除简之。」大乘义章三曰:「阴界入等使此相望事别隔碍不具斯六,所以除之,若摄事相以从体义阴界入等一一之中皆具无量六相门也。(中略)此六乃是大乘之渊纲,圆通之妙门。」华严传三(至相传)曰:「后遇异僧来谓曰:汝欲得解一乘之义,其十地中六相之义慎而勿轻,可一两月间摄静思之,当自知耳。言讫忽然不现,俨惊惕良久。因则陶研不盈累朔,于焉大启。」一总相者,一含多德,如人身具眼耳等之诸根而成一体。二别相者,多德各各而非一,如身体虽为一,而眼耳等之诸根各各不同。此二相为一身与诸根相对之平等差别二门也。三同相者,多德不乖角,具各各成一总之义,如眼等诸根具各各成一身之义,而非他物。四异相者,多义相望,各异形类也。如眼等之相貌各异。此二相,诸根互相望,而辨平等差别之二义也。五成相者,多义正缘起而成一总也,如诸根缘起而成一身。六坏相者,多义各住自法而不移动也,如诸根住自位而各自为用,此二相依同异之二相而辨总别二相之果,平等差别二门也。大乘义章三曰:「考实论之,说前四门,辨义应足,为约同异,成前二门,故有六也。」又此六相,依体相用之三大,分平等差别之二门也。颂曰:「一即具多名总相,多即非一是别相。多同成于总,各体别异显于同。一多缘起理妙成,坏住自法常不作。唯智境界非事识,以此方便会方便。」

【佛学大辞典】

(名数)华严经十地品所说,依此而谈法界缘起事事无碍之义。华严宗之至相,大发挥之。一总相,二别相,三同相,四异相,五成相,六坏相。一切缘起之法,必具此六相。不具六相,则不能为缘起。此六相为就体相用论平等差别之二义者。前二相为体上之平等差别,总相者示平等之体,别相者示差别之体。平等之体,谓一体具多体也,差别之体谓多体各别也。例如一舍,一舍中具许多之砖瓦等以砖瓦等多体总造一舍,是为平等之体即总相也,而一舍中,砖瓦等之多体各别,即为差别之体,是别相也。又同异之二相者,为相上之平等差别,如砖瓦等形相虽各别然有同造一舍之相,故云同相,诸相各别,故云异相。又成坏之二相者,为用上之平等差别如砖瓦等以各异之作用合成一舍,谓之成相,彼等各具一一之作用,谓之坏相。此六相互相融和,不离一味,谓之六相圆融。是一切缘起法之自性然也。

【佛学常见辞汇】

一、总相,谓一尘含藏万法,如综合瓦砖木石等,而成一屋。二、别相,谓万法有色心理事等差别,如一屋中的瓦砖木石等,体性各别。以上总别二相,是就体言。三、同相,谓万法虽别,然能融即成为一体,如瓦砖木石等,能互相和合,成为一屋。四、异相,谓诸法虽能融即为一,但亦不失诸法差别的本质,如砖瓦木石,其形类功用,皆各不同。以上同异二相,是就相言。五、成相,谓诸法虽差别,因融即故,互相而成为一体,如瓦砖木石,有互相成就之性,才能建立为体。六、坏相,谓诸法虽可融即,成为一体,然若各住各位,则仍现诸法之相,而不成一屋,如瓦砖木石,各住本位而不合作,则房屋相坏。以上成坏二相,是就用言。凡夫所见事相各各差别,圣人则六相圆融,因诸法体性平等,没有差别。

【佛学次第统编】

六相者:一总相,二别相,三同相,四异相,五成相,六坏相也。就凡夫所见之事相上言之,事相各各隔碍,不具六相。若就圣眼所见之诸法体性言之,则于一一事相中,见此六相圆融。以六相圆融之故,诸法即一真法界,无尽缘起也。

一、总相者 一含多德,如人身具眼耳等之诸根而成一体。

二、别相者 多德各各而非一,如身体虽为一,而眼耳等之诸根,各各不同。

此二相为一身与诸根相对之平等差别二门也。

三、同相者 多德不乖角,具各各成一总之义,如眼等诸根,具各各成一身之义,而非他物。

四、异相者 多义相望,各异形类也,如眼等之相貌各异。

此二相诸根互相望,而辨平等差别之二义也。

五、成相者 多义正缘起而成一总也,如诸根缘起而成一身。

六、坏相者 多义各住自法而不移动也,如诸根住自位而各自为用。

此二相依同异之二相,而辨总别二相之果,平等差别二门也。

又此六相,依体相用之三大,分平等差别之二门也。

┌总相──────┐

┌体┤ │

│ └别相──┐ ├─平等门

│ ┌同相─→↓→──┤

一切诸法┤相┤ │ │

│ └异相──┤ │

│ ┌成相─→↓→──┘

└用┤ └───┬─差别门

└坏相──────┘

【三藏法数】

(出华严一乘教义分齐章)

六相者,谓一真法界之体,而有六种名义之相也。然法界体同,本无异相,由法入于义,遂有六名;名虽有六,不离一体,交彻融通,一多无碍故也。

〔一、总相〕,一即具多为总。谓一法界之体,能具多种之义也。如人之身能具眼耳等诸根,而为一体,故云总相。

〔二、别相〕,多即非一为别,谓理体虽一,而有种种差别之义也。如身体虽一,而眼耳鼻舌诸根各各不同,故云别相。

〔三、同相〕,义不相违名同,谓义虽有种种差别,而同一法界缘起故也。如眼耳等诸根,虽各不同,而共一身,不相违背,故曰同相。

〔四、异相〕,多异相望为异,谓种种差别之义。虽同一体而各适其宜,不相混滥也。如眼耳等诸根,各得其用,而不杂乱,故云异相。

〔五、成相〕,一多缘起和合为成,谓种种缘起之义,共成法界总相之体也。如眼耳等诸根,共成一身之用,故云成相。

〔六、坏相〕,诸法各住本位为坏。谓诸法之义,各各自住本位,则总相不成也。如眼耳等诸根,各住自位,一体不成,故云坏相。

(名数)一总相,二别相,三同相,四异相,五成相,六坏相也。就凡夫所见之事相上言之,事相各各隔碍,不具六相,若就圣眼所见之诸法体性言之,则于一一事相中,见此六相圆融,以六相圆融之故,诸法即一真法界无尽缘起也。所谓法华之一真法界无尽者,依此六相之圆融而證之。是出于华严经初地十大愿中第四愿之文,华严宗第二祖至相大师所发明,一家之大法门也。晋经二十三曰:「诸地所净生诸助道法,总相别相,有相无相,有成有坏。」唐经三十四曰:「愿一切菩萨行,广大无量摄诸波罗蜜,净治诸地。总相别相,同相异相,成相坏相,所有菩萨行,皆如实说。」十地论一曰:「一切诸说十句中皆有六种差别相门,此言说解释应知除事,事者谓阴界入等。六种相者,谓总相别相,同相异相,成相法相。」探玄记九曰:「除事者谓阴界入等者,此辨定其义,谓约道理说融通,非是阴等事相中辨故除简之。」大乘义章三曰:「阴界入等使此相望事别隔碍不具斯六,所以除之,若摄事相以从体义阴界入等一一之中皆具无量六相门也。(中略)此六乃是大乘之渊纲,圆通之妙门。」华严传三(至相传)曰:「后遇异僧来谓曰:汝欲得解一乘之义,其十地中六相之义慎而勿轻,可一两月间摄静思之,当自知耳。言讫忽然不现,俨惊惕良久。因则陶研不盈累朔,于焉大启。」一总相者,一含多德,如人身具眼耳等之诸根而成一体。二别相者,多德各各而非一,如身体虽为一,而眼耳等之诸根各各不同。此二相为一身与诸根相对之平等差别二门也。三同相者,多德不乖角,具各各成一总之义,如眼等诸根具各各成一身之义,而非他物。四异相者,多义相望,各异形类也。如眼等之相貌各异。此二相,诸根互相望,而辨平等差别之二义也。五成相者,多义正缘起而成一总也,如诸根缘起而成一身。六坏相者,多义各住自法而不移动也,如诸根住自位而各自为用,此二相依同异之二相而辨总别二相之果,平等差别二门也。大乘义章三曰:「考实论之,说前四门,辨义应足,为约同异,成前二门,故有六也。」又此六相,依体相用之三大,分平等差别之二门也。颂曰:「一即具多名总相,多即非一是别相。多同成于总,各体别异显于同。一多缘起理妙成,坏住自法常不作。唯智境界非事识,以此方便会方便。」

【佛学大辞典】

(名数)华严经十地品所说,依此而谈法界缘起事事无碍之义。华严宗之至相,大发挥之。一总相,二别相,三同相,四异相,五成相,六坏相。一切缘起之法,必具此六相。不具六相,则不能为缘起。此六相为就体相用论平等差别之二义者。前二相为体上之平等差别,总相者示平等之体,别相者示差别之体。平等之体,谓一体具多体也,差别之体谓多体各别也。例如一舍,一舍中具许多之砖瓦等以砖瓦等多体总造一舍,是为平等之体即总相也,而一舍中,砖瓦等之多体各别,即为差别之体,是别相也。又同异之二相者,为相上之平等差别,如砖瓦等形相虽各别然有同造一舍之相,故云同相,诸相各别,故云异相。又成坏之二相者,为用上之平等差别如砖瓦等以各异之作用合成一舍,谓之成相,彼等各具一一之作用,谓之坏相。此六相互相融和,不离一味,谓之六相圆融。是一切缘起法之自性然也。

【佛学常见辞汇】

一、总相,谓一尘含藏万法,如综合瓦砖木石等,而成一屋。二、别相,谓万法有色心理事等差别,如一屋中的瓦砖木石等,体性各别。以上总别二相,是就体言。三、同相,谓万法虽别,然能融即成为一体,如瓦砖木石等,能互相和合,成为一屋。四、异相,谓诸法虽能融即为一,但亦不失诸法差别的本质,如砖瓦木石,其形类功用,皆各不同。以上同异二相,是就相言。五、成相,谓诸法虽差别,因融即故,互相而成为一体,如瓦砖木石,有互相成就之性,才能建立为体。六、坏相,谓诸法虽可融即,成为一体,然若各住各位,则仍现诸法之相,而不成一屋,如瓦砖木石,各住本位而不合作,则房屋相坏。以上成坏二相,是就用言。凡夫所见事相各各差别,圣人则六相圆融,因诸法体性平等,没有差别。

【佛学次第统编】

六相者:一总相,二别相,三同相,四异相,五成相,六坏相也。就凡夫所见之事相上言之,事相各各隔碍,不具六相。若就圣眼所见之诸法体性言之,则于一一事相中,见此六相圆融。以六相圆融之故,诸法即一真法界,无尽缘起也。

一、总相者 一含多德,如人身具眼耳等之诸根而成一体。

二、别相者 多德各各而非一,如身体虽为一,而眼耳等之诸根,各各不同。

此二相为一身与诸根相对之平等差别二门也。

三、同相者 多德不乖角,具各各成一总之义,如眼等诸根,具各各成一身之义,而非他物。

四、异相者 多义相望,各异形类也,如眼等之相貌各异。

此二相诸根互相望,而辨平等差别之二义也。

五、成相者 多义正缘起而成一总也,如诸根缘起而成一身。

六、坏相者 多义各住自法而不移动也,如诸根住自位而各自为用。

此二相依同异之二相,而辨总别二相之果,平等差别二门也。

又此六相,依体相用之三大,分平等差别之二门也。

┌总相──────┐

┌体┤ │

│ └别相──┐ ├─平等门

│ ┌同相─→↓→──┤

一切诸法┤相┤ │ │

│ └异相──┤ │

│ ┌成相─→↓→──┘

└用┤ └───┬─差别门

└坏相──────┘

【三藏法数】

(出华严一乘教义分齐章)

六相者,谓一真法界之体,而有六种名义之相也。然法界体同,本无异相,由法入于义,遂有六名;名虽有六,不离一体,交彻融通,一多无碍故也。

〔一、总相〕,一即具多为总。谓一法界之体,能具多种之义也。如人之身能具眼耳等诸根,而为一体,故云总相。

〔二、别相〕,多即非一为别,谓理体虽一,而有种种差别之义也。如身体虽一,而眼耳鼻舌诸根各各不同,故云别相。

〔三、同相〕,义不相违名同,谓义虽有种种差别,而同一法界缘起故也。如眼耳等诸根,虽各不同,而共一身,不相违背,故曰同相。

〔四、异相〕,多异相望为异,谓种种差别之义。虽同一体而各适其宜,不相混滥也。如眼耳等诸根,各得其用,而不杂乱,故云异相。

〔五、成相〕,一多缘起和合为成,谓种种缘起之义,共成法界总相之体也。如眼耳等诸根,共成一身之用,故云成相。

〔六、坏相〕,诸法各住本位为坏。谓诸法之义,各各自住本位,则总相不成也。如眼耳等诸根,各住自位,一体不成,故云坏相。