为考虑容错,系统已按“唯 → 惟唯”转换方式进行查询。

二十唯识

【佛学大辞典】

(书名)唯识二十论之名。

(书名)唯识二十论之名。

二十唯识论疏

【佛学大辞典】

(书名)又名二十述记。二卷。法相宗慈恩著。释唯识二十论。

(书名)又名二十述记。二卷。法相宗慈恩著。释唯识二十论。

二十唯识顺释论

【佛学大辞典】

(书名)成唯识宝生论之异名。

(书名)成唯识宝生论之异名。

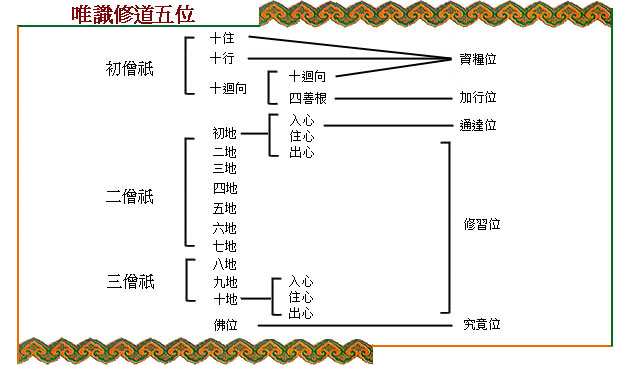

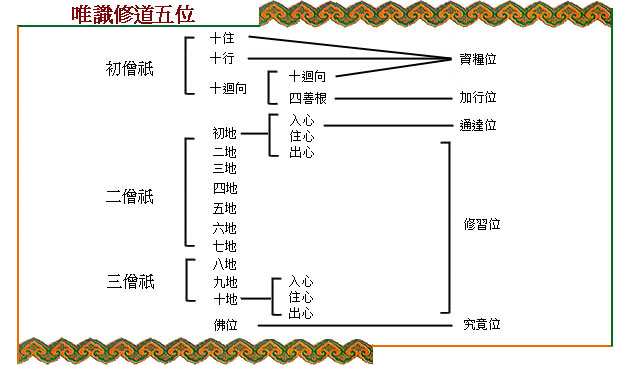

唯识修道五位

【佛学大辞典】

(名数)观修万法唯识之理,立五位:一、资粮位,于地前住行向之三十心,贮佛道资粮之位。二、加行位,于三十心之终,将入见道,而为煖,顶,忍,世第一法,四善根方便加行之位。三、通达位,于初地之入心(地地各有入住出之三心),通达于二空无我之理之位,即见道也。四、修习位,自初地之住心至第十地出之心(即等觉)间,重修习妙观以断馀障之位,即修道也。五、究竟位,究竟断惑證理之位,即无学道也。开之则为三僧祇四十一位。是法相宗之所立也。见唯识论九。因果合有四十一位。此于十住之前,开十信位,则为五十一位。于第十地之终,开等觉,则为五十二位。法相宗用四十一位,天台宗用五十二位。惟开合不同耳。

(名数)观修万法唯识之理,立五位:一、资粮位,于地前住行向之三十心,贮佛道资粮之位。二、加行位,于三十心之终,将入见道,而为煖,顶,忍,世第一法,四善根方便加行之位。三、通达位,于初地之入心(地地各有入住出之三心),通达于二空无我之理之位,即见道也。四、修习位,自初地之住心至第十地出之心(即等觉)间,重修习妙观以断馀障之位,即修道也。五、究竟位,究竟断惑證理之位,即无学道也。开之则为三僧祇四十一位。是法相宗之所立也。见唯识论九。因果合有四十一位。此于十住之前,开十信位,则为五十一位。于第十地之终,开等觉,则为五十二位。法相宗用四十一位,天台宗用五十二位。惟开合不同耳。

五法事理唯识

【佛学大辞典】

(术语)谓心心所等事理之五法尽为唯识也。其所以然者,以心为识之自相故也。乃至无为为识之实性故也。(参见:五法)

(术语)谓心心所等事理之五法尽为唯识也。其所以然者,以心为识之自相故也。乃至无为为识之实性故也。(参见:五法)

五法

【佛学大辞典】

(杂语)五法有种种。

【佛学常见辞汇】

楞伽经与唯识论等,把一切有为无为,有漏无漏诸法,归纳为五法,即一、相,即森罗万象的事物,其形相各各不同;二、名,即依彼种种相,假设种种名,以作表诠;三、分别,即于万物的相及名,思量之,识别之,于是有所谓大小、高低、美丑、是非等出现;四、正智,指无漏心心所,离虚妄分别,观名相互为其客,离常离断,如理而知;五、如如,由正智所證的境界,心境皆寂,一如真如的体性。此中前二是所变境,第三是能变心自缘其所变境,三者皆属有漏法,第四是就法相正观法性,属于无漏法,第五是心境一如,湛然寂灭。

【佛学常见辞汇】

楞伽经唯识论等,把一切有为无为,有漏无漏诸法,归纳为五法。五法者:第一相,森罗万象的事物,情与无情,千态万状,其形相各各不同,是为相。第二名,依彼种种相,假设种种名,以表诠之,是为名。第三分别,于万物的相及名,思量之,识别之,于是有所谓的大小、高低、美丑、是非等出现,是为分别。第四正智,指无漏心心所,离虚妄分别,观名相互为其客,离常离断,如理而知,是为正智。第五如如,由正智所證得的境界,心境皆寂,一如真如的体性,是为如如。

【三藏法数】

(出楞伽经)

〔一、名〕,名即假名也。谓一切圣凡,情与无情,若根若尘,各有自相,逐体称呼,是为名也。(根者,眼耳鼻舌身意六根也。尘者,色声香味触法六尘也。)

〔二、相〕,相即色相也。谓三界一切品类,洪纤妍丑,情与无情,及根尘诸法,各有形状,是为相也。(三界者,欲界、色界、无色界也。)

〔三、妄想〕,妄想者,分别虚妄之念也。谓由前名、相二法,起分别心;认假名为自己,执幻相为本身,则有心、心数法,种种攀缘,是为妄想也。(心即心王,心数法即受想行等法也。)

〔四、正智〕,正智者,如来明了正见之智也。谓了前诸法如幻如化,非断非常,超过一切凡夫小乘偏邪异见,是为正智也。

〔五、如如〕,如如者,不变不异,真如之理也。谓由前正智,观察名相,皆悉如幻,非有非无,名相本空,即真如理。理因智明,智因理发;以智如理,以理如智;是为如如也。

(杂语)五法有种种。

【佛学常见辞汇】

楞伽经与唯识论等,把一切有为无为,有漏无漏诸法,归纳为五法,即一、相,即森罗万象的事物,其形相各各不同;二、名,即依彼种种相,假设种种名,以作表诠;三、分别,即于万物的相及名,思量之,识别之,于是有所谓大小、高低、美丑、是非等出现;四、正智,指无漏心心所,离虚妄分别,观名相互为其客,离常离断,如理而知;五、如如,由正智所證的境界,心境皆寂,一如真如的体性。此中前二是所变境,第三是能变心自缘其所变境,三者皆属有漏法,第四是就法相正观法性,属于无漏法,第五是心境一如,湛然寂灭。

【佛学常见辞汇】

楞伽经唯识论等,把一切有为无为,有漏无漏诸法,归纳为五法。五法者:第一相,森罗万象的事物,情与无情,千态万状,其形相各各不同,是为相。第二名,依彼种种相,假设种种名,以表诠之,是为名。第三分别,于万物的相及名,思量之,识别之,于是有所谓的大小、高低、美丑、是非等出现,是为分别。第四正智,指无漏心心所,离虚妄分别,观名相互为其客,离常离断,如理而知,是为正智。第五如如,由正智所證得的境界,心境皆寂,一如真如的体性,是为如如。

【三藏法数】

(出楞伽经)

〔一、名〕,名即假名也。谓一切圣凡,情与无情,若根若尘,各有自相,逐体称呼,是为名也。(根者,眼耳鼻舌身意六根也。尘者,色声香味触法六尘也。)

〔二、相〕,相即色相也。谓三界一切品类,洪纤妍丑,情与无情,及根尘诸法,各有形状,是为相也。(三界者,欲界、色界、无色界也。)

〔三、妄想〕,妄想者,分别虚妄之念也。谓由前名、相二法,起分别心;认假名为自己,执幻相为本身,则有心、心数法,种种攀缘,是为妄想也。(心即心王,心数法即受想行等法也。)

〔四、正智〕,正智者,如来明了正见之智也。谓了前诸法如幻如化,非断非常,超过一切凡夫小乘偏邪异见,是为正智也。

〔五、如如〕,如如者,不变不异,真如之理也。谓由前正智,观察名相,皆悉如幻,非有非无,名相本空,即真如理。理因智明,智因理发;以智如理,以理如智;是为如如也。

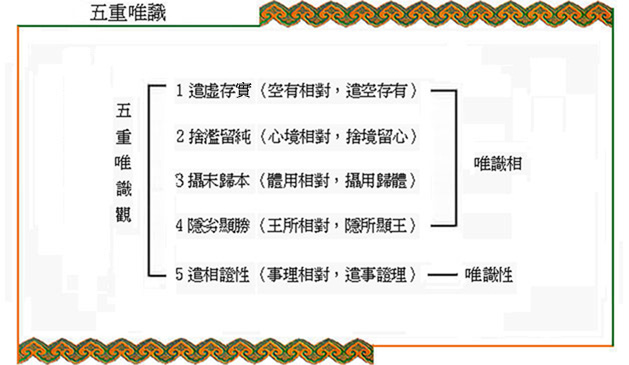

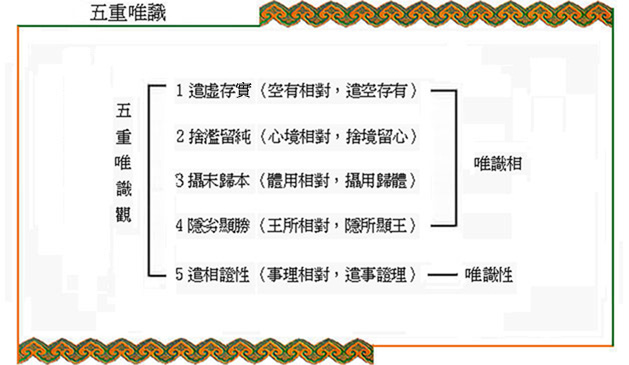

五重唯识

【佛学大辞典】

(术语)法相宗所立。观万法唯识之理,有由浅至深之五重。(参见:唯识)

【佛学大辞典】

(术语)(参见:唯识观)

【佛学常见辞汇】

法相宗所修的观行,从浅至深,共有五重,名五重唯识观。第一重是遣虚存实,即遣除遍计所执的虚妄计度,而存依他起性及圆成实性的实体。第二重是舍滥留纯,即舍除杂滥的外境,而存留纯粹的内识。第三重是摄末归本,即从见相二分的枝末作用上,摄归自證分的本体。第四重是隐劣显胜,即隐心所的劣,而显心王的胜。第五重是遣相證性,即遣差别的事相,而證无差别的理性,也可以说,遣去一切法相,證入一切法性,名遣相證性。又此五重唯识观,即为五种相对:第一重遣虚存实,为空有相对,要遣空而存有。第二重舍滥留纯,为心境相对,要舍境而留心。第三重摄末归本,为体用相对,要摄用而归体。第四重隐劣显胜,为王所相对,要隐所而显王。第五重遣相證性,为事理相对,要遣事而證理。前四属唯识相,后一属唯识性。

五 ┌1遣虚存实(空有相对,遣空存有)┐

重 │2舍滥留纯(心境相对,舍境留心)├唯识相

唯─┤3摄末归本(体用相对,摄用归体)│

识 │4隐劣显胜(王所相对,隐所显王)┘

观 └5遣相證性(事理相对,遣事證理)──唯识性

【佛学次第统编】

观门次第,从粗至细,总有五重:

一、遣虚存实识 谓观遍计所执,唯虚妄起,无体用,应正遣空,情有理无故。观依他圆成诸法体实,二智境界,应正存有,理有情无故。若尔何故得言唯识?唯言但遮愚夫所执,定离诸识实有色等。识言总显一切有情,各有八识。六位心所,所变相见分位差别,及彼空理所显真如,识自相故。识相应故,二所变故,三分位故,四实性故,如是诸法,皆不离识总立识名。

二、舍滥留纯识 谓虽观事理,皆不离识。于此内识,有境有心。识唯内有,境亦通外。恐滥外故,但言唯识。

三、摄末归本识 谓见相二分,俱依识有。若离识自体,本末法必无。是故摄末归本,名曰唯识。

四、隐劣显胜识 谓心及心所,俱能变现。以心王胜而心所劣。隐劣显胜,名为唯识。

五、遣相證性识 谓识言所表,具有事理。事为相用,遣而不取。理为性体,应求作證。

(术语)法相宗所立。观万法唯识之理,有由浅至深之五重。(参见:唯识)

【佛学大辞典】

(术语)(参见:唯识观)

【佛学常见辞汇】

法相宗所修的观行,从浅至深,共有五重,名五重唯识观。第一重是遣虚存实,即遣除遍计所执的虚妄计度,而存依他起性及圆成实性的实体。第二重是舍滥留纯,即舍除杂滥的外境,而存留纯粹的内识。第三重是摄末归本,即从见相二分的枝末作用上,摄归自證分的本体。第四重是隐劣显胜,即隐心所的劣,而显心王的胜。第五重是遣相證性,即遣差别的事相,而證无差别的理性,也可以说,遣去一切法相,證入一切法性,名遣相證性。又此五重唯识观,即为五种相对:第一重遣虚存实,为空有相对,要遣空而存有。第二重舍滥留纯,为心境相对,要舍境而留心。第三重摄末归本,为体用相对,要摄用而归体。第四重隐劣显胜,为王所相对,要隐所而显王。第五重遣相證性,为事理相对,要遣事而證理。前四属唯识相,后一属唯识性。

五 ┌1遣虚存实(空有相对,遣空存有)┐

重 │2舍滥留纯(心境相对,舍境留心)├唯识相

唯─┤3摄末归本(体用相对,摄用归体)│

识 │4隐劣显胜(王所相对,隐所显王)┘

观 └5遣相證性(事理相对,遣事證理)──唯识性

【佛学次第统编】

观门次第,从粗至细,总有五重:

一、遣虚存实识 谓观遍计所执,唯虚妄起,无体用,应正遣空,情有理无故。观依他圆成诸法体实,二智境界,应正存有,理有情无故。若尔何故得言唯识?唯言但遮愚夫所执,定离诸识实有色等。识言总显一切有情,各有八识。六位心所,所变相见分位差别,及彼空理所显真如,识自相故。识相应故,二所变故,三分位故,四实性故,如是诸法,皆不离识总立识名。

二、舍滥留纯识 谓虽观事理,皆不离识。于此内识,有境有心。识唯内有,境亦通外。恐滥外故,但言唯识。

三、摄末归本识 谓见相二分,俱依识有。若离识自体,本末法必无。是故摄末归本,名曰唯识。

四、隐劣显胜识 谓心及心所,俱能变现。以心王胜而心所劣。隐劣显胜,名为唯识。

五、遣相證性识 谓识言所表,具有事理。事为相用,遣而不取。理为性体,应求作證。

五种唯识

【佛学大辞典】

(名数)法相宗之慈恩,于义林章一末唯识章中以五种六门该摄一切诸经论之唯识:一、境唯识,如阿毗达磨经说一处四见之喻,就境而明唯识之义者。二、教唯识,华严深密等诸经中说唯识之义者。三、理唯识,经论之中成就唯识之道理者。四、行唯识,经论之中明唯识之观法者。五、果唯识,经论之中,明佛果之妙境界者。此中教唯识为总体之能诠,而他四唯识则所诠之别义也。唯识章曰:「然总遍详诸教所说一切唯识不过五种。(中略)此中所说五种唯识总摄一切唯识皆尽。」

【佛学大辞典】

(名数)(参见:五字部五种唯识)

(名数)法相宗之慈恩,于义林章一末唯识章中以五种六门该摄一切诸经论之唯识:一、境唯识,如阿毗达磨经说一处四见之喻,就境而明唯识之义者。二、教唯识,华严深密等诸经中说唯识之义者。三、理唯识,经论之中成就唯识之道理者。四、行唯识,经论之中明唯识之观法者。五、果唯识,经论之中,明佛果之妙境界者。此中教唯识为总体之能诠,而他四唯识则所诠之别义也。唯识章曰:「然总遍详诸教所说一切唯识不过五种。(中略)此中所说五种唯识总摄一切唯识皆尽。」

【佛学大辞典】

(名数)(参见:五字部五种唯识)

行唯识

【佛学大辞典】

(术语)(参见:五种唯识)

(术语)(参见:五种唯识)

成唯识论

【佛学大辞典】

(书名)十卷,护法等十菩萨各造论十卷,释世亲之三十颂。唐玄奘师合糅为十卷,即瑜伽一宗之精要也。

(书名)十卷,护法等十菩萨各造论十卷,释世亲之三十颂。唐玄奘师合糅为十卷,即瑜伽一宗之精要也。

成唯识宝生论

【佛学大辞典】

(书名)五卷,一名二十唯识顺释论。唐义净译。护法菩萨造,释天亲所造之二十唯识颂。

(书名)五卷,一名二十唯识顺释论。唐义净译。护法菩萨造,释天亲所造之二十唯识颂。

成唯识论述记

【佛学大辞典】

(书名)六十卷,唐慈恩窥基撰。石埭杨文会曾为之序云:有窥基法师者,奘公之高弟也。亲承师命,翻译成唯识论。会萃十家而成一部,并以闻于师者著为述记。学相宗者,奉为准绳。迨元季而失传,五百年来,无人得见。好学之士,每以为憾。近年四海交通,得与日本博士南条上人游。上人以此书赠予。金陵讲经沙门松岩见而心喜,亟募资锓板。扬州观如大师愿任其半,未及竣工,而观松二公相继西游,江表缁素踵而成之。

(书名)六十卷,唐慈恩窥基撰。石埭杨文会曾为之序云:有窥基法师者,奘公之高弟也。亲承师命,翻译成唯识论。会萃十家而成一部,并以闻于师者著为述记。学相宗者,奉为准绳。迨元季而失传,五百年来,无人得见。好学之士,每以为憾。近年四海交通,得与日本博士南条上人游。上人以此书赠予。金陵讲经沙门松岩见而心喜,亟募资锓板。扬州观如大师愿任其半,未及竣工,而观松二公相继西游,江表缁素踵而成之。

成唯识论随注

【佛学大辞典】

(书名)一作成唯识论随疏,十卷,明西蜀高原大师原著。御生氏明善,亲受业于高原。于法席之次,启请随文以疏其义,高原许可。述至第七卷,明善逝世,嗣法门人慧善续成之。吴淳斋父子刻行后,仁和龚定庵曾脩补印行。

(书名)一作成唯识论随疏,十卷,明西蜀高原大师原著。御生氏明善,亲受业于高原。于法席之次,启请随文以疏其义,高原许可。述至第七卷,明善逝世,嗣法门人慧善续成之。吴淳斋父子刻行后,仁和龚定庵曾脩补印行。

成唯识论随疏

【佛学大辞典】

(书名)即成唯识论随注。文约义丰,理明词达,唯识入门之要书也。武林钱伊庵因此疏而著唯识随疏翼二卷。

(书名)即成唯识论随注。文约义丰,理明词达,唯识入门之要书也。武林钱伊庵因此疏而著唯识随疏翼二卷。

果唯识

【佛学大辞典】

(术语)五种唯识之一。谓思惟观察唯识之理,由之而得之果智也。(参见:唯识)

(术语)五种唯识之一。谓思惟观察唯识之理,由之而得之果智也。(参见:唯识)

性唯识

【佛学大辞典】

(术语)对生灭变化下八识之相唯识,称常住无相之真如曰性唯识。【又】五重唯识之第五遣相證性识也。(参见:唯识)

(术语)对生灭变化下八识之相唯识,称常住无相之真如曰性唯识。【又】五重唯识之第五遣相證性识也。(参见:唯识)