共792,分53页显示 2 3 4 5 下一页

一切如来普贤摩诃菩提萨埵三昧耶

一切如来摩诃菩提金刚坚牢不空最胜成就种种事业三昧

七摩怛里

九品往生阿弥陀三摩地集陀罗尼经

十二摩多

摩多通别

摩多自他

三三摩地

三平等护摩坛

三空三摩地

三摩

三摩地

三摩曳

三摩若

佛类词典

一切如来眼色如明照三摩地一切如来普贤摩诃菩提萨埵三昧耶

一切如来摩诃菩提金刚坚牢不空最胜成就种种事业三昧

七摩怛里

九品往生阿弥陀三摩地集陀罗尼经

十二摩多

摩多通别

摩多自他

三三摩地

三平等护摩坛

三空三摩地

三摩

三摩地

三摩曳

三摩若

一切如来眼色如明照三摩地

【佛学大辞典】

(术语)佛眼三摩地也。大日如来住于此三摩地而说摄一切大阿阇梨位真言。见瑜祇经大阇梨经品。

(术语)佛眼三摩地也。大日如来住于此三摩地而说摄一切大阿阇梨位真言。见瑜祇经大阇梨经品。

一切如来普贤摩诃菩提萨埵三昧耶

【佛学大辞典】

(术语)大日如来东方金刚手菩萨出生之三昧耶也。见略出经注一。

(术语)大日如来东方金刚手菩萨出生之三昧耶也。见略出经注一。

一切如来摩诃菩提金刚坚牢不空最胜成就种种事业三昧

【佛学大辞典】

(术语)称北方不空成就佛之三摩地。见摄真实经上。

(术语)称北方不空成就佛之三摩地。见摄真实经上。

七摩怛里

【佛学大辞典】

(名数)Matr,阎罗王有七姊妹,称为七母,梵曰摩怛里。大日经疏五曰:「七摩怛里,此译云七母,皆女鬼也。」大日经义释七曰:「凡有七姊妹也:一名左问拿,二名娇吠哩,三名吠瑟拿微,四名娇么哩,五名印捺哩,六名劳捺哩,七名末罗呬弭。此七名皆是真言,今云莽怛哩毗药,则七母通名也。」

(名数)Matr,阎罗王有七姊妹,称为七母,梵曰摩怛里。大日经疏五曰:「七摩怛里,此译云七母,皆女鬼也。」大日经义释七曰:「凡有七姊妹也:一名左问拿,二名娇吠哩,三名吠瑟拿微,四名娇么哩,五名印捺哩,六名劳捺哩,七名末罗呬弭。此七名皆是真言,今云莽怛哩毗药,则七母通名也。」

九品往生阿弥陀三摩地集陀罗尼经

【佛学大辞典】

(经名)一卷。唐不空译。说九品往生之差别且教陀罗尼。

(经名)一卷。唐不空译。说九品往生之差别且教陀罗尼。

十二摩多

【佛学大辞典】

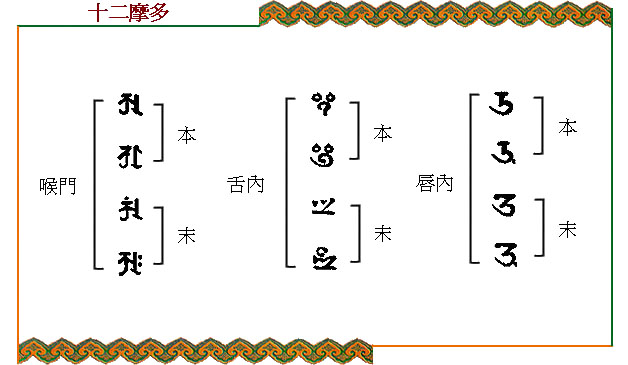

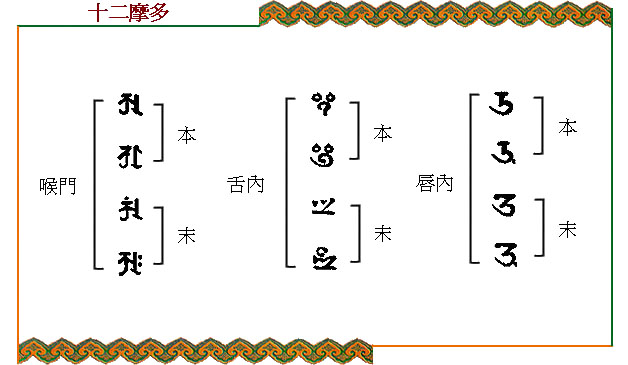

(术语)又名十二转声。摩多译作点或韵。一 (阿),二

(阿),二 (阿长),三

(阿长),三 (伊),四

(伊),四 (伊长),五

(伊长),五 (乌),六

(乌),六 (乌长),七

(乌长),七 (蔼),八

(蔼),八 (爱),九

(爱),九 (奥),十

(奥),十 (奥长),十一

(奥长),十一 (闇),十二

(闇),十二 (哑)也。此十二摩多摄于三门之发音,则如图。一切之音声,尽摄于此三门,其中前二字为根本字,是男声,智慧字也。又伊等八字为增加字(谓增加于阿迦等根本字之点画也),是女声,三昧字也。此十二摩多,若依世法,则为十二支,十二月,十二宫,人身之十二缠络等。若依出世法,则为菩萨佛果之十二地,流转之十二因缘。若依真言门,则胎藏之十二真言,金刚界之十二供养,并十二火天等,皆其标帜也。见悉昙三密钞二。又以此十二摩多配于因行證入之四转则前之二阿为因,伊等八字为行,暗为證,恶为入也。见吽字义显宗记。更依大日经等,则加哩

(哑)也。此十二摩多摄于三门之发音,则如图。一切之音声,尽摄于此三门,其中前二字为根本字,是男声,智慧字也。又伊等八字为增加字(谓增加于阿迦等根本字之点画也),是女声,三昧字也。此十二摩多,若依世法,则为十二支,十二月,十二宫,人身之十二缠络等。若依出世法,则为菩萨佛果之十二地,流转之十二因缘。若依真言门,则胎藏之十二真言,金刚界之十二供养,并十二火天等,皆其标帜也。见悉昙三密钞二。又以此十二摩多配于因行證入之四转则前之二阿为因,伊等八字为行,暗为證,恶为入也。见吽字义显宗记。更依大日经等,则加哩

里

里 狸

狸 之四摩多,总为十六摩多。

之四摩多,总为十六摩多。

(术语)又名十二转声。摩多译作点或韵。一

(阿),二

(阿),二 (阿长),三

(阿长),三 (伊),四

(伊),四 (伊长),五

(伊长),五 (乌),六

(乌),六 (乌长),七

(乌长),七 (蔼),八

(蔼),八 (爱),九

(爱),九 (奥),十

(奥),十 (奥长),十一

(奥长),十一 (闇),十二

(闇),十二 (哑)也。此十二摩多摄于三门之发音,则如图。一切之音声,尽摄于此三门,其中前二字为根本字,是男声,智慧字也。又伊等八字为增加字(谓增加于阿迦等根本字之点画也),是女声,三昧字也。此十二摩多,若依世法,则为十二支,十二月,十二宫,人身之十二缠络等。若依出世法,则为菩萨佛果之十二地,流转之十二因缘。若依真言门,则胎藏之十二真言,金刚界之十二供养,并十二火天等,皆其标帜也。见悉昙三密钞二。又以此十二摩多配于因行證入之四转则前之二阿为因,伊等八字为行,暗为證,恶为入也。见吽字义显宗记。更依大日经等,则加哩

(哑)也。此十二摩多摄于三门之发音,则如图。一切之音声,尽摄于此三门,其中前二字为根本字,是男声,智慧字也。又伊等八字为增加字(谓增加于阿迦等根本字之点画也),是女声,三昧字也。此十二摩多,若依世法,则为十二支,十二月,十二宫,人身之十二缠络等。若依出世法,则为菩萨佛果之十二地,流转之十二因缘。若依真言门,则胎藏之十二真言,金刚界之十二供养,并十二火天等,皆其标帜也。见悉昙三密钞二。又以此十二摩多配于因行證入之四转则前之二阿为因,伊等八字为行,暗为證,恶为入也。见吽字义显宗记。更依大日经等,则加哩

里

里 狸

狸 之四摩多,总为十六摩多。

之四摩多,总为十六摩多。

摩多通别

【佛学大辞典】

(术语)十二摩多中前十字为别摩多,后

二字为通摩多。别摩多者,以局于体文而负之故也。通摩多者以于负体文之别摩多上,复加此二点故也。如

二字为通摩多。别摩多者,以局于体文而负之故也。通摩多者以于负体文之别摩多上,复加此二点故也。如

等。或于十摩多直加此二点,故名为通,如

等。或于十摩多直加此二点,故名为通,如

等。或云十二摩多总为通摩多,其他

等。或云十二摩多总为通摩多,其他 哩

哩

里

里 狸四字为别摩多。

狸四字为别摩多。

(术语)十二摩多中前十字为别摩多,后

二字为通摩多。别摩多者,以局于体文而负之故也。通摩多者以于负体文之别摩多上,复加此二点故也。如

二字为通摩多。别摩多者,以局于体文而负之故也。通摩多者以于负体文之别摩多上,复加此二点故也。如

等。或于十摩多直加此二点,故名为通,如

等。或于十摩多直加此二点,故名为通,如

等。或云十二摩多总为通摩多,其他

等。或云十二摩多总为通摩多,其他 哩

哩

里

里 狸四字为别摩多。

狸四字为别摩多。摩多自他

【佛学大辞典】

(杂语)以上十二或十六为自摩多,其他 仰

仰 若等五字,变为仰月点,或为半月点(即大空点也),为他摩多。此时五字之体文为点也。故体文有摩多,摩多有体文,如

若等五字,变为仰月点,或为半月点(即大空点也),为他摩多。此时五字之体文为点也。故体文有摩多,摩多有体文,如 字者,摩多成为体文而受通摩多。如

字者,摩多成为体文而受通摩多。如 字者,摩多受体文也。见梵汉对映集上。

字者,摩多受体文也。见梵汉对映集上。

(杂语)以上十二或十六为自摩多,其他

仰

仰 若等五字,变为仰月点,或为半月点(即大空点也),为他摩多。此时五字之体文为点也。故体文有摩多,摩多有体文,如

若等五字,变为仰月点,或为半月点(即大空点也),为他摩多。此时五字之体文为点也。故体文有摩多,摩多有体文,如 字者,摩多成为体文而受通摩多。如

字者,摩多成为体文而受通摩多。如 字者,摩多受体文也。见梵汉对映集上。

字者,摩多受体文也。见梵汉对映集上。三三摩地

【佛学大辞典】

(术语)(参见:三三昧)

【佛学大辞典】

(术语)观察所对之境之粗想,谓为寻,旧谓之觉。其细想谓为伺,旧谓之观。属于色界无色界之诸定,依此寻伺之有无而分三种:一、有寻有伺三摩地,定心寻伺皆有者。初禅天之根本定及其未至定(谓初禅之加行定)是也。二、无寻有伺三摩地,定心唯有伺者。在初禅与二禅天间之中间定(大梵天之果报)是也。三、无寻无伺三摩地,定心至妙而寻伺皆无者。二禅天以上至非想处之七根本定及七近分定是也。见俱舍论二十八。【又】谓空,无相,无愿之三解脱门。(参见:三昧)

【佛学常见辞汇】

(参见:三三昧)

(术语)(参见:三三昧)

【佛学大辞典】

(术语)观察所对之境之粗想,谓为寻,旧谓之觉。其细想谓为伺,旧谓之观。属于色界无色界之诸定,依此寻伺之有无而分三种:一、有寻有伺三摩地,定心寻伺皆有者。初禅天之根本定及其未至定(谓初禅之加行定)是也。二、无寻有伺三摩地,定心唯有伺者。在初禅与二禅天间之中间定(大梵天之果报)是也。三、无寻无伺三摩地,定心至妙而寻伺皆无者。二禅天以上至非想处之七根本定及七近分定是也。见俱舍论二十八。【又】谓空,无相,无愿之三解脱门。(参见:三昧)

【佛学常见辞汇】

(参见:三三昧)

三三昧

【佛学大辞典】

(术语)是为旧称,新称云三三摩地,译曰三定,三等持,就能修之行而名之。仁王经谓之三空,此就所观之理而名之。十地论谓之三治,此就所断之障而名之。此三昧有有漏无漏二种:有漏定谓之三三昧,无漏定谓之三解脱门。解脱即涅槃,无漏为能入涅槃之门也。犹如有漏曰八背舍,无漏曰八解脱也。三三昧之义:一、空三昧与苦谛之空,无我,二行相相应之三昧也。观诸法为因缘生,无我无我所有。空此我我所二者,故名为空三昧。二、无相三昧,是与灭谛之灭,静,妙,离,四行相相应之三昧也。涅槃离色声香味触五法,男女二相,及三有为相(除住相)之十相,故名为无相。以无相为缘,故名为无相三昧。三、无愿三昧,旧云无作三昧,又云无起三昧。是与苦谛之苦,无常,二行相,集谛之因,集,生,缘,四行相相应之三昧也。苦谛之苦,无常及集谛可厌恶,又道谛之道,如,行,出,四行相如船筏之必舍故总不愿乐之,故以之为缘,谓之无愿三昧。又于诸法无所愿乐,则无所造作,故谓为无,名为无起。但苦谛之空无我二行相与涅槃之相相似,非可厌舍,故无愿三昧中,不取之也。法华经信解品曰:「世尊往昔说法既久,我时在座,身体疲懈,但念空无相无作。」无量寿经上曰:「超越声闻缘觉之地,得空无相无愿三昧。」同下曰:「住空无相无愿之法,无作无起观法如化。」智度论十九曰:「于三界中智慧不著,一切三界转为空无相无作,解脱门。」同二十曰:「涅槃城有三门,所谓空无相无作。(中略)行此法得解脱,到无馀涅槃,以是故名解脱门。」俱舍论二十八曰:「空谓非我,无相谓灭四,无愿谓馀十,诸行相相应,此通净无漏无漏三脱门。」大乘义章二曰:「言无愿者,经中或复名为无作,亦名无起。(中略)此三经论名解脱门,亦名三治,亦名三空义,或复说为三三昧门。三脱三昧经论同说,三治一门如地论说。言三空者,如仁王经,言三脱者就果名也。三障对治,故名三治。言三空者就理彰名,三三昧者,就行名也。」

【佛学常见辞汇】

三种的三昧、即空三昧、无相三昧、无愿三昧。三昧是定的意思。空三昧是观察世间的一切法都是缘生的,也都是虚妄不实的;无相三昧是观察世间的一切形相都是虚妄假有;无愿三昧又名无作三昧,即观一切法幻有,而无所愿求。

【佛学次第统编】

法界次第云三三昧:梵语三昧,华言正定,亦云正心行处。谓众生之心,从无始已来,常不正直,得是三昧,心行正直,故名三昧。

一、有觉有观三昧 谓初心在禅曰见,细心分别禅味曰观。以空无相无作相应心,入于初禅,则一切觉观,皆悉正直,故名有觉有观三昧。

二、无觉有观三昧 谓以空无相无作相应心,将入二禅之时,觉知之心已亡,分别禅昧之念犹在,一切定观,皆悉正直,故名无觉有观三昧。

三、无觉无观三昧 谓以空无相无作相应心,入于三禅,乃至灭受想定时,觉知之心,分别禅味之念俱亡,故名无觉无观三昧。

【三藏法数】

(出法界次第)

梵语三昧,华言正定,亦云正心行处。谓众生之心,从无始已来,常不正直,得是三昧,心行正直,故名三昧。

〔一、有觉有观三昧〕,谓初心在禅曰觉,细心分别禅味曰观。以空、无相、无作相应心入于初禅,则一切觉、观皆悉正直,故名有觉有观三昧。(空、无相、无作,即三解脱门也。)

〔二、无觉有观三昧〕,谓以空、无相、无作相应心将入二禅之时,觉知之心已亡,分别禅味之念犹在。一切定观皆悉正直,故名无觉有观三昧。

〔三、无觉无观三昧〕,谓以空、无相、无作相应心入于三禅乃至灭受想定时,觉知之心、分别禅味之念俱亡,故名无觉无观三昧。

【三藏法数】

(出成实论)

〔一、分修三昧〕,谓定、慧二分,随修一分也。或修定不修慧,或修慧不修定,是名分修三昧。(梵语三昧,华言调直定,亦名正定、正受。)

〔二、共修三昧〕,谓修定亦兼修慧,修慧亦兼修定,是名共修三昧。

〔三、圣正三昧〕,自初果须陀洹已去,圣位所修,名为圣正。谓以定修心,因慧能破烦恼;以慧修心,因定能破烦恼。定慧一时具足,故名圣正三昧。(梵语须陀洹,华言预流。)

(术语)是为旧称,新称云三三摩地,译曰三定,三等持,就能修之行而名之。仁王经谓之三空,此就所观之理而名之。十地论谓之三治,此就所断之障而名之。此三昧有有漏无漏二种:有漏定谓之三三昧,无漏定谓之三解脱门。解脱即涅槃,无漏为能入涅槃之门也。犹如有漏曰八背舍,无漏曰八解脱也。三三昧之义:一、空三昧与苦谛之空,无我,二行相相应之三昧也。观诸法为因缘生,无我无我所有。空此我我所二者,故名为空三昧。二、无相三昧,是与灭谛之灭,静,妙,离,四行相相应之三昧也。涅槃离色声香味触五法,男女二相,及三有为相(除住相)之十相,故名为无相。以无相为缘,故名为无相三昧。三、无愿三昧,旧云无作三昧,又云无起三昧。是与苦谛之苦,无常,二行相,集谛之因,集,生,缘,四行相相应之三昧也。苦谛之苦,无常及集谛可厌恶,又道谛之道,如,行,出,四行相如船筏之必舍故总不愿乐之,故以之为缘,谓之无愿三昧。又于诸法无所愿乐,则无所造作,故谓为无,名为无起。但苦谛之空无我二行相与涅槃之相相似,非可厌舍,故无愿三昧中,不取之也。法华经信解品曰:「世尊往昔说法既久,我时在座,身体疲懈,但念空无相无作。」无量寿经上曰:「超越声闻缘觉之地,得空无相无愿三昧。」同下曰:「住空无相无愿之法,无作无起观法如化。」智度论十九曰:「于三界中智慧不著,一切三界转为空无相无作,解脱门。」同二十曰:「涅槃城有三门,所谓空无相无作。(中略)行此法得解脱,到无馀涅槃,以是故名解脱门。」俱舍论二十八曰:「空谓非我,无相谓灭四,无愿谓馀十,诸行相相应,此通净无漏无漏三脱门。」大乘义章二曰:「言无愿者,经中或复名为无作,亦名无起。(中略)此三经论名解脱门,亦名三治,亦名三空义,或复说为三三昧门。三脱三昧经论同说,三治一门如地论说。言三空者,如仁王经,言三脱者就果名也。三障对治,故名三治。言三空者就理彰名,三三昧者,就行名也。」

【佛学常见辞汇】

三种的三昧、即空三昧、无相三昧、无愿三昧。三昧是定的意思。空三昧是观察世间的一切法都是缘生的,也都是虚妄不实的;无相三昧是观察世间的一切形相都是虚妄假有;无愿三昧又名无作三昧,即观一切法幻有,而无所愿求。

【佛学次第统编】

法界次第云三三昧:梵语三昧,华言正定,亦云正心行处。谓众生之心,从无始已来,常不正直,得是三昧,心行正直,故名三昧。

一、有觉有观三昧 谓初心在禅曰见,细心分别禅味曰观。以空无相无作相应心,入于初禅,则一切觉观,皆悉正直,故名有觉有观三昧。

二、无觉有观三昧 谓以空无相无作相应心,将入二禅之时,觉知之心已亡,分别禅昧之念犹在,一切定观,皆悉正直,故名无觉有观三昧。

三、无觉无观三昧 谓以空无相无作相应心,入于三禅,乃至灭受想定时,觉知之心,分别禅味之念俱亡,故名无觉无观三昧。

【三藏法数】

(出法界次第)

梵语三昧,华言正定,亦云正心行处。谓众生之心,从无始已来,常不正直,得是三昧,心行正直,故名三昧。

〔一、有觉有观三昧〕,谓初心在禅曰觉,细心分别禅味曰观。以空、无相、无作相应心入于初禅,则一切觉、观皆悉正直,故名有觉有观三昧。(空、无相、无作,即三解脱门也。)

〔二、无觉有观三昧〕,谓以空、无相、无作相应心将入二禅之时,觉知之心已亡,分别禅味之念犹在。一切定观皆悉正直,故名无觉有观三昧。

〔三、无觉无观三昧〕,谓以空、无相、无作相应心入于三禅乃至灭受想定时,觉知之心、分别禅味之念俱亡,故名无觉无观三昧。

【三藏法数】

(出成实论)

〔一、分修三昧〕,谓定、慧二分,随修一分也。或修定不修慧,或修慧不修定,是名分修三昧。(梵语三昧,华言调直定,亦名正定、正受。)

〔二、共修三昧〕,谓修定亦兼修慧,修慧亦兼修定,是名共修三昧。

〔三、圣正三昧〕,自初果须陀洹已去,圣位所修,名为圣正。谓以定修心,因慧能破烦恼;以慧修心,因定能破烦恼。定慧一时具足,故名圣正三昧。(梵语须陀洹,华言预流。)

三昧

【佛学大辞典】

(术语)梵音sama%dhi,旧称三昧,三摩提,三摩帝。译言定,正受,调直定,正心行处,息虑凝心。心定于一处而不动,故曰定。正受所观之法,故曰受。调心之暴,直心之曲,定心之散,故曰调直定。正心之行动,使合于法之依处,故曰正心行处。息止缘虑,凝结心念,故曰息虑凝心。智度论五曰:「善心一处住不动,是名三昧。」同二十八曰:「一切禅定,亦名定,亦名三昧。」同二十曰:「诸行和合,皆名为三昧。」同二十三曰:「一切禅定摄心,皆名为三摩提,秦言正心行处。是心从无始世界来常曲不端,得此正心行处,心则端直,譬如蛇行常曲,入竹筒中则直。」止观二曰:「通称三昧者,调直定也。」大论云:「善心一处住不动,是名三昧。」大乘义章十三曰:「定者当体为名,心住一缘,离于散动,故名为定。言三昧者,是外国语,此名正定。」同二曰:「以心合法,离邪乱,故曰三昧。」同九曰:「心体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」同二十曰:「定者据行便息乱住缘,目之为定。就实而辨真心体寂,自性不动,故名为定。」新称三摩地,译为定或正受,等持等念。又曰现法乐住。定与正正受。其义同前。平等保持心,故曰等持。诸佛诸菩萨入有情界平等护念彼等,故曰等念。是就利他业而释之也。又现定中法乐,故曰现法乐住。正受之异名也。唯识论五曰:「于所观境令心专注不散为性,智依为业。」探玄记三曰:「三昧此云等持,离沈浮,故定慧等,故名等也。心不散,故住一境,故名持也。」法华玄赞二曰:「梵云三摩地,此云等持。平等持心而至于境,即是定也,云三昧者讹也。」玄应音义三曰:「三昧,或言三摩提,或云三摩帝皆讹也。正言三摩地,此译云等持。等者正也,正持心也,持谓持诸功德也。或云正定,谓住缘一境,离诸邪乱也。」菩提心义一曰:「梵云三摩地,唐云等念。入有情界,平等摄受而护念之者。」

【佛学常见辞汇】

又名三摩提,或三摩地,华译为正定,即离诸邪乱,摄心不散的意思。

【俗语佛源】

三昧为梵语Samadhi之音译,又名三摩地、三摩提,意为正思维指导下的定力。《大智度论》:「 善心一处住不动,是名三昧。」《大乘义章》:「以体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」佛教认为修行能證得「三昧」,则能引发种种神通妙用。以后遂引申为妙处、极致、蕴奥、诀窍等。《书言故事·赞叹类》:「得妙处,曰得三昧。」《故事成语考·释道鬼神》:「儒家曰精一,释家曰三昧,道家曰贞一,总言奥义之无穷。」《宋史·李元仪传》:「元仪能为文,尤工尺牍,轼谓入刀笔三昧。」唐朝僧人怀素雅好草书,自言得草圣三昧。可见「三昧」一词运用已十分广泛。 (常正)

(术语)梵音sama%dhi,旧称三昧,三摩提,三摩帝。译言定,正受,调直定,正心行处,息虑凝心。心定于一处而不动,故曰定。正受所观之法,故曰受。调心之暴,直心之曲,定心之散,故曰调直定。正心之行动,使合于法之依处,故曰正心行处。息止缘虑,凝结心念,故曰息虑凝心。智度论五曰:「善心一处住不动,是名三昧。」同二十八曰:「一切禅定,亦名定,亦名三昧。」同二十曰:「诸行和合,皆名为三昧。」同二十三曰:「一切禅定摄心,皆名为三摩提,秦言正心行处。是心从无始世界来常曲不端,得此正心行处,心则端直,譬如蛇行常曲,入竹筒中则直。」止观二曰:「通称三昧者,调直定也。」大论云:「善心一处住不动,是名三昧。」大乘义章十三曰:「定者当体为名,心住一缘,离于散动,故名为定。言三昧者,是外国语,此名正定。」同二曰:「以心合法,离邪乱,故曰三昧。」同九曰:「心体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」同二十曰:「定者据行便息乱住缘,目之为定。就实而辨真心体寂,自性不动,故名为定。」新称三摩地,译为定或正受,等持等念。又曰现法乐住。定与正正受。其义同前。平等保持心,故曰等持。诸佛诸菩萨入有情界平等护念彼等,故曰等念。是就利他业而释之也。又现定中法乐,故曰现法乐住。正受之异名也。唯识论五曰:「于所观境令心专注不散为性,智依为业。」探玄记三曰:「三昧此云等持,离沈浮,故定慧等,故名等也。心不散,故住一境,故名持也。」法华玄赞二曰:「梵云三摩地,此云等持。平等持心而至于境,即是定也,云三昧者讹也。」玄应音义三曰:「三昧,或言三摩提,或云三摩帝皆讹也。正言三摩地,此译云等持。等者正也,正持心也,持谓持诸功德也。或云正定,谓住缘一境,离诸邪乱也。」菩提心义一曰:「梵云三摩地,唐云等念。入有情界,平等摄受而护念之者。」

【佛学常见辞汇】

又名三摩提,或三摩地,华译为正定,即离诸邪乱,摄心不散的意思。

【俗语佛源】

三昧为梵语Samadhi之音译,又名三摩地、三摩提,意为正思维指导下的定力。《大智度论》:「 善心一处住不动,是名三昧。」《大乘义章》:「以体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」佛教认为修行能證得「三昧」,则能引发种种神通妙用。以后遂引申为妙处、极致、蕴奥、诀窍等。《书言故事·赞叹类》:「得妙处,曰得三昧。」《故事成语考·释道鬼神》:「儒家曰精一,释家曰三昧,道家曰贞一,总言奥义之无穷。」《宋史·李元仪传》:「元仪能为文,尤工尺牍,轼谓入刀笔三昧。」唐朝僧人怀素雅好草书,自言得草圣三昧。可见「三昧」一词运用已十分广泛。 (常正)

三平等护摩坛

【佛学大辞典】

(术语)自身与本尊及护摩坛三位一体之护摩坛。

(术语)自身与本尊及护摩坛三位一体之护摩坛。

三空三摩地

【佛学大辞典】

(术语)同上。

(术语)同上。

三摩

【佛学大辞典】

(故事)法华经嘱累品说,释迦如来三摩诸菩萨之顶而付嘱法华经:「尔时释迦牟尼佛,从法座起,现大神力,以右手摩无量菩萨摩诃萨顶,而作是言:我于无量百千万亿阿僧祇劫修习是难得阿耨多罗三藐三菩提法,今以付嘱汝等,汝等应当一心流布此法,广令增益。如是三摩诸菩萨摩诃萨顶,而作是言。(中略)广宣此法令一切众生普得闻知。」【又】梵语三摩地之略。性灵十曰:「信一觉之妙行,修三摩之难思。」

【佛学常见辞汇】

梵语三摩地的简称。

(故事)法华经嘱累品说,释迦如来三摩诸菩萨之顶而付嘱法华经:「尔时释迦牟尼佛,从法座起,现大神力,以右手摩无量菩萨摩诃萨顶,而作是言:我于无量百千万亿阿僧祇劫修习是难得阿耨多罗三藐三菩提法,今以付嘱汝等,汝等应当一心流布此法,广令增益。如是三摩诸菩萨摩诃萨顶,而作是言。(中略)广宣此法令一切众生普得闻知。」【又】梵语三摩地之略。性灵十曰:「信一觉之妙行,修三摩之难思。」

【佛学常见辞汇】

梵语三摩地的简称。

三摩地

【佛学大辞典】

(术语)Sama%dhi,旧称三昧、三摩提、三摩帝、三摩底;新称三么地、三昧地;译曰定、等持、正定、一境性。心念定止故云定,离掉举故云等,心不散乱故云持,(参见:三昧)

【佛学常见辞汇】

又作三昧、三摩提、三摩帝、三摩底、三么地、三昧地等,华译为定,即住心于一境而不散乱的意思。

【三藏法数】

梵语三摩地,华言等持,又云正心行处。谓众生心行,从无始来,常曲不直,能修此定,心则端直,安住一境而不动也。

(术语)Sama%dhi,旧称三昧、三摩提、三摩帝、三摩底;新称三么地、三昧地;译曰定、等持、正定、一境性。心念定止故云定,离掉举故云等,心不散乱故云持,(参见:三昧)

【佛学常见辞汇】

又作三昧、三摩提、三摩帝、三摩底、三么地、三昧地等,华译为定,即住心于一境而不散乱的意思。

【三藏法数】

梵语三摩地,华言等持,又云正心行处。谓众生心行,从无始来,常曲不直,能修此定,心则端直,安住一境而不动也。

三昧

【佛学大辞典】

(术语)梵音sama%dhi,旧称三昧,三摩提,三摩帝。译言定,正受,调直定,正心行处,息虑凝心。心定于一处而不动,故曰定。正受所观之法,故曰受。调心之暴,直心之曲,定心之散,故曰调直定。正心之行动,使合于法之依处,故曰正心行处。息止缘虑,凝结心念,故曰息虑凝心。智度论五曰:「善心一处住不动,是名三昧。」同二十八曰:「一切禅定,亦名定,亦名三昧。」同二十曰:「诸行和合,皆名为三昧。」同二十三曰:「一切禅定摄心,皆名为三摩提,秦言正心行处。是心从无始世界来常曲不端,得此正心行处,心则端直,譬如蛇行常曲,入竹筒中则直。」止观二曰:「通称三昧者,调直定也。」大论云:「善心一处住不动,是名三昧。」大乘义章十三曰:「定者当体为名,心住一缘,离于散动,故名为定。言三昧者,是外国语,此名正定。」同二曰:「以心合法,离邪乱,故曰三昧。」同九曰:「心体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」同二十曰:「定者据行便息乱住缘,目之为定。就实而辨真心体寂,自性不动,故名为定。」新称三摩地,译为定或正受,等持等念。又曰现法乐住。定与正正受。其义同前。平等保持心,故曰等持。诸佛诸菩萨入有情界平等护念彼等,故曰等念。是就利他业而释之也。又现定中法乐,故曰现法乐住。正受之异名也。唯识论五曰:「于所观境令心专注不散为性,智依为业。」探玄记三曰:「三昧此云等持,离沈浮,故定慧等,故名等也。心不散,故住一境,故名持也。」法华玄赞二曰:「梵云三摩地,此云等持。平等持心而至于境,即是定也,云三昧者讹也。」玄应音义三曰:「三昧,或言三摩提,或云三摩帝皆讹也。正言三摩地,此译云等持。等者正也,正持心也,持谓持诸功德也。或云正定,谓住缘一境,离诸邪乱也。」菩提心义一曰:「梵云三摩地,唐云等念。入有情界,平等摄受而护念之者。」

【佛学常见辞汇】

又名三摩提,或三摩地,华译为正定,即离诸邪乱,摄心不散的意思。

【俗语佛源】

三昧为梵语Samadhi之音译,又名三摩地、三摩提,意为正思维指导下的定力。《大智度论》:「 善心一处住不动,是名三昧。」《大乘义章》:「以体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」佛教认为修行能證得「三昧」,则能引发种种神通妙用。以后遂引申为妙处、极致、蕴奥、诀窍等。《书言故事·赞叹类》:「得妙处,曰得三昧。」《故事成语考·释道鬼神》:「儒家曰精一,释家曰三昧,道家曰贞一,总言奥义之无穷。」《宋史·李元仪传》:「元仪能为文,尤工尺牍,轼谓入刀笔三昧。」唐朝僧人怀素雅好草书,自言得草圣三昧。可见「三昧」一词运用已十分广泛。 (常正)

(术语)梵音sama%dhi,旧称三昧,三摩提,三摩帝。译言定,正受,调直定,正心行处,息虑凝心。心定于一处而不动,故曰定。正受所观之法,故曰受。调心之暴,直心之曲,定心之散,故曰调直定。正心之行动,使合于法之依处,故曰正心行处。息止缘虑,凝结心念,故曰息虑凝心。智度论五曰:「善心一处住不动,是名三昧。」同二十八曰:「一切禅定,亦名定,亦名三昧。」同二十曰:「诸行和合,皆名为三昧。」同二十三曰:「一切禅定摄心,皆名为三摩提,秦言正心行处。是心从无始世界来常曲不端,得此正心行处,心则端直,譬如蛇行常曲,入竹筒中则直。」止观二曰:「通称三昧者,调直定也。」大论云:「善心一处住不动,是名三昧。」大乘义章十三曰:「定者当体为名,心住一缘,离于散动,故名为定。言三昧者,是外国语,此名正定。」同二曰:「以心合法,离邪乱,故曰三昧。」同九曰:「心体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」同二十曰:「定者据行便息乱住缘,目之为定。就实而辨真心体寂,自性不动,故名为定。」新称三摩地,译为定或正受,等持等念。又曰现法乐住。定与正正受。其义同前。平等保持心,故曰等持。诸佛诸菩萨入有情界平等护念彼等,故曰等念。是就利他业而释之也。又现定中法乐,故曰现法乐住。正受之异名也。唯识论五曰:「于所观境令心专注不散为性,智依为业。」探玄记三曰:「三昧此云等持,离沈浮,故定慧等,故名等也。心不散,故住一境,故名持也。」法华玄赞二曰:「梵云三摩地,此云等持。平等持心而至于境,即是定也,云三昧者讹也。」玄应音义三曰:「三昧,或言三摩提,或云三摩帝皆讹也。正言三摩地,此译云等持。等者正也,正持心也,持谓持诸功德也。或云正定,谓住缘一境,离诸邪乱也。」菩提心义一曰:「梵云三摩地,唐云等念。入有情界,平等摄受而护念之者。」

【佛学常见辞汇】

又名三摩提,或三摩地,华译为正定,即离诸邪乱,摄心不散的意思。

【俗语佛源】

三昧为梵语Samadhi之音译,又名三摩地、三摩提,意为正思维指导下的定力。《大智度论》:「 善心一处住不动,是名三昧。」《大乘义章》:「以体寂静,离于邪乱,故曰三昧。」佛教认为修行能證得「三昧」,则能引发种种神通妙用。以后遂引申为妙处、极致、蕴奥、诀窍等。《书言故事·赞叹类》:「得妙处,曰得三昧。」《故事成语考·释道鬼神》:「儒家曰精一,释家曰三昧,道家曰贞一,总言奥义之无穷。」《宋史·李元仪传》:「元仪能为文,尤工尺牍,轼谓入刀笔三昧。」唐朝僧人怀素雅好草书,自言得草圣三昧。可见「三昧」一词运用已十分广泛。 (常正)

三摩曳

【佛学大辞典】

(术语)Samaya,与三昧耶同。见大日经疏十三。

(术语)Samaya,与三昧耶同。见大日经疏十三。

三摩若

【佛学大辞典】

(术语)胜论所明六句义之第四句义。旧译总相,新译有。百论疏上之中曰:「四者三摩若谛,此云总相谛,谓总万法为一大有等。」

(术语)胜论所明六句义之第四句义。旧译总相,新译有。百论疏上之中曰:「四者三摩若谛,此云总相谛,谓总万法为一大有等。」