共148,分10页显示 上一页 1 3 4 5 6 下一页

唯识修道五位

胎内五位

曹洞五位

五位三昧

五位君臣

五位无心

五位显诀

五品弟子位

五停心观位

不觉现行位

六位

六根清净位

文殊三世果位

内凡位

佛类词典(续上)

诸法五位唯识修道五位

胎内五位

曹洞五位

五位三昧

五位君臣

五位无心

五位显诀

五品弟子位

五停心观位

不觉现行位

六位

六根清净位

文殊三世果位

内凡位

诸法五位

【佛学大辞典】

(名数)佛家建立诸法,先有三门:一小乘俱舍宗立七十五法,小乘成实宗立八十四法,大乘法相宗立百法,总以之收束于五位:一、色法,有物质之形者,又以物质为因而生者。二、心法,了识事物者。三、心所法,随附于心法而起者,是为心法所有之法,故名心所法。四、不相应法,不附随于心法者。五、无为法,常住而不自因缘生者。成实宗之八十四法,无一一记之之明文,故措之。俱舍为物心两实之宗,故其次第为色、心、心所、不相应、无为、于此中摄七十五法。法相为唯心无物之宗,故其次第为心、心所、色、不相应、无为、于此中收百法。如图。

(名数)佛家建立诸法,先有三门:一小乘俱舍宗立七十五法,小乘成实宗立八十四法,大乘法相宗立百法,总以之收束于五位:一、色法,有物质之形者,又以物质为因而生者。二、心法,了识事物者。三、心所法,随附于心法而起者,是为心法所有之法,故名心所法。四、不相应法,不附随于心法者。五、无为法,常住而不自因缘生者。成实宗之八十四法,无一一记之之明文,故措之。俱舍为物心两实之宗,故其次第为色、心、心所、不相应、无为、于此中摄七十五法。法相为唯心无物之宗,故其次第为心、心所、色、不相应、无为、于此中收百法。如图。

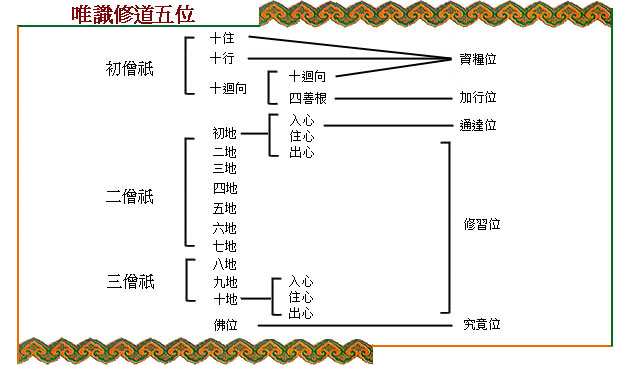

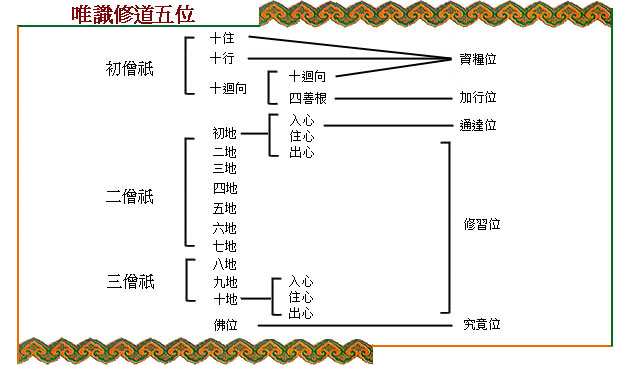

唯识修道五位

【佛学大辞典】

(名数)观修万法唯识之理,立五位:一、资粮位,于地前住行向之三十心,贮佛道资粮之位。二、加行位,于三十心之终,将入见道,而为煖,顶,忍,世第一法,四善根方便加行之位。三、通达位,于初地之入心(地地各有入住出之三心),通达于二空无我之理之位,即见道也。四、修习位,自初地之住心至第十地出之心(即等觉)间,重修习妙观以断馀障之位,即修道也。五、究竟位,究竟断惑證理之位,即无学道也。开之则为三僧祇四十一位。是法相宗之所立也。见唯识论九。因果合有四十一位。此于十住之前,开十信位,则为五十一位。于第十地之终,开等觉,则为五十二位。法相宗用四十一位,天台宗用五十二位。惟开合不同耳。

(名数)观修万法唯识之理,立五位:一、资粮位,于地前住行向之三十心,贮佛道资粮之位。二、加行位,于三十心之终,将入见道,而为煖,顶,忍,世第一法,四善根方便加行之位。三、通达位,于初地之入心(地地各有入住出之三心),通达于二空无我之理之位,即见道也。四、修习位,自初地之住心至第十地出之心(即等觉)间,重修习妙观以断馀障之位,即修道也。五、究竟位,究竟断惑證理之位,即无学道也。开之则为三僧祇四十一位。是法相宗之所立也。见唯识论九。因果合有四十一位。此于十住之前,开十信位,则为五十一位。于第十地之终,开等觉,则为五十二位。法相宗用四十一位,天台宗用五十二位。惟开合不同耳。

胎内五位

【佛学大辞典】

(名数)人在胎内生育之次第分五位:一、羯罗蓝位Kalalam%,译言和合或杂秽,或凝滑膜。父母之赤白二谛初和合而成一团凝滑之位。二、頞部昙位Arbudam%,译言疱。经二七日。渐渐增长而为疮疱形之位。三、闭尸位Pes/i,译言血肉。经三七日,渐为血肉之位。四、健南位Ghana,译言坚肉,凝厚,肉团。经四七日,渐至肉坚之位。五、钵罗奢祛位Pras/a%kha,译曰支节,形位,五支。经五七日,渐具六根之位。于是乎出生也。见俱舍论九,同光记九。

【佛学大辞典】

(名数)人在母胎发育之间分为五位。(参见:五位)

(名数)人在胎内生育之次第分五位:一、羯罗蓝位Kalalam%,译言和合或杂秽,或凝滑膜。父母之赤白二谛初和合而成一团凝滑之位。二、頞部昙位Arbudam%,译言疱。经二七日。渐渐增长而为疮疱形之位。三、闭尸位Pes/i,译言血肉。经三七日,渐为血肉之位。四、健南位Ghana,译言坚肉,凝厚,肉团。经四七日,渐至肉坚之位。五、钵罗奢祛位Pras/a%kha,译曰支节,形位,五支。经五七日,渐具六根之位。于是乎出生也。见俱舍论九,同光记九。

【佛学大辞典】

(名数)人在母胎发育之间分为五位。(参见:五位)

五位

【佛学大辞典】

(名数)有种种之五位。

【佛学常见辞汇】

1。心法、心所法、色法、不相应行法、无为法。2。唯识宗所立之修行五位,即资粮位、加行位、通达位、修习位、究竟位。

(名数)有种种之五位。

【佛学常见辞汇】

1。心法、心所法、色法、不相应行法、无为法。2。唯识宗所立之修行五位,即资粮位、加行位、通达位、修习位、究竟位。

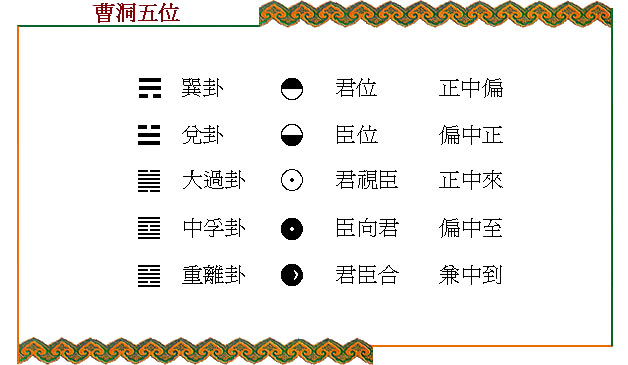

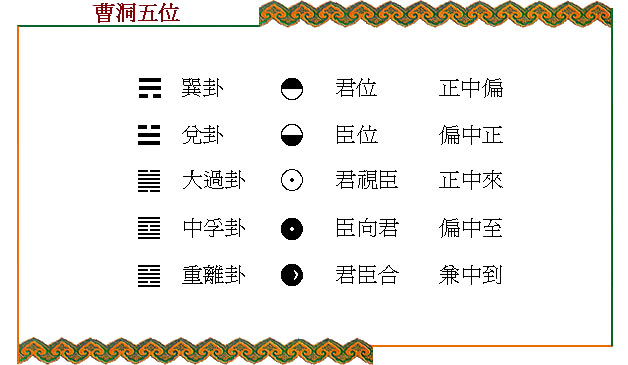

曹洞五位

【佛学大辞典】

(名数)洞山良价禅师为广接上中下之三根而开五位。其法借易之卦爻而来。先以阴阳之爻如图相对。(-)正也,体也,君也,空也,真也,理也,黑也(--)偏也,用也,臣也,色也,俗也,事也,白也。取离卦回互叠变之而为五位。先言变叠之次第,则离卦如 ,第一重之,则为

,第一重之,则为 重离卦,第二取重离卦中之二爻,加于上下,则为

重离卦,第二取重离卦中之二爻,加于上下,则为 中孚卦,第三取中孚卦中之二爻,加于上下,则为

中孚卦,第三取中孚卦中之二爻,加于上下,则为 大过卦,更取其中之二爻,加于上下,则还于前之重离卦,故三变而止。宝镜三昧谓之「叠而为三。」次取单离以其中爻回于下,则为

大过卦,更取其中之二爻,加于上下,则还于前之重离卦,故三变而止。宝镜三昧谓之「叠而为三。」次取单离以其中爻回于下,则为 巽卦,以中爻回于上,则为

巽卦,以中爻回于上,则为 兑卦,依之而成前后之五卦。宝镜三昧谓之「变尽成五。」以此五卦判證修之浅深,名为功勋之五位,示理事之交涉,名为君臣之五位。功勋之五位,为洞山之本意,君臣之五位。为曹山之发明。又由卦爻之形而图黑白之五位。是亦洞山之发明:第一正中偏,正者、体也、空也、理也、偏者、用也、色也、事也、正中之偏者,正位之体处,具偏用事相之位也。是能具为体,所具为用,故以能具之体,定为君位。是君臣五位之君位也。学者始认体具之用,理中之事,作有为修行之位,为功勋五位之第一位,配于大乘之阶位,则与地前三贤之位相当。第二偏中正,是偏位之用具正位之体之位也。因之以能具之用定为臣位。即君臣五位之臣位也。在修行上论之则为正认事具之理用中之体,达于诸法皆空真如平等之理之位,即大乘之见道也。第三正中来,是有为之诸法如理,随缘,如性缘起者。即君视臣之位也。学者于此,如理修事,如性作行,是与法身菩萨由初地至七地之有功用修道相当者。第四偏中至(一本作兼中至林间录以之为大谬),是事用全契于体,归于无为者,即臣向君之位也。学者于此终日修而离修念,终夜用而不见功用,即由八地至十地之无功用修道位也。第五兼中到,是体用兼到,事理并行者。即君臣合体之位,而最上至极之佛果也。已上就法而论事理之回互,为君臣之五位,就修行上而判浅深,为功勋之五位。五灯会元曹山章曰:「僧问五位君臣旨诀。师曰:正位即空界本来无物,偏位即色界有万象形。正中偏者,背理就事。偏中正者舍事入理。兼带者,冥应众缘,不堕诸有。非染非净,非正非偏。故曰虚玄大道,无著真宗。从上先德推此一位最妙最玄。当详审辨明。君为正位,臣为偏位,臣向君是偏中正。君视臣是正中偏。君臣道合是兼带语。」兼带者言兼中到之一位。白隐之五家要语曰:「却怪大圆镜智光黑如漆,此道正中偏一位,于此入偏中正一位修宝镜三昧多时,果證得平等性智初入理事无碍法界境致,行者以此不为足,亲入正中来一位依兼中至真修,获得妙观察智成所作智等四智,最后到兼中到一位折合还归炭里坐。」黑白之五相,五灯会元以第四偏中至作○纯白,第五兼中到造●纯黑者非也(是由偏中至误为兼中至而来),洞山之作有五位显诀,五位逐位颂,功勋五位颂,曹山之作,有解释洞山五位显诀,五位旨诀,黑白五相偈。

兑卦,依之而成前后之五卦。宝镜三昧谓之「变尽成五。」以此五卦判證修之浅深,名为功勋之五位,示理事之交涉,名为君臣之五位。功勋之五位,为洞山之本意,君臣之五位。为曹山之发明。又由卦爻之形而图黑白之五位。是亦洞山之发明:第一正中偏,正者、体也、空也、理也、偏者、用也、色也、事也、正中之偏者,正位之体处,具偏用事相之位也。是能具为体,所具为用,故以能具之体,定为君位。是君臣五位之君位也。学者始认体具之用,理中之事,作有为修行之位,为功勋五位之第一位,配于大乘之阶位,则与地前三贤之位相当。第二偏中正,是偏位之用具正位之体之位也。因之以能具之用定为臣位。即君臣五位之臣位也。在修行上论之则为正认事具之理用中之体,达于诸法皆空真如平等之理之位,即大乘之见道也。第三正中来,是有为之诸法如理,随缘,如性缘起者。即君视臣之位也。学者于此,如理修事,如性作行,是与法身菩萨由初地至七地之有功用修道相当者。第四偏中至(一本作兼中至林间录以之为大谬),是事用全契于体,归于无为者,即臣向君之位也。学者于此终日修而离修念,终夜用而不见功用,即由八地至十地之无功用修道位也。第五兼中到,是体用兼到,事理并行者。即君臣合体之位,而最上至极之佛果也。已上就法而论事理之回互,为君臣之五位,就修行上而判浅深,为功勋之五位。五灯会元曹山章曰:「僧问五位君臣旨诀。师曰:正位即空界本来无物,偏位即色界有万象形。正中偏者,背理就事。偏中正者舍事入理。兼带者,冥应众缘,不堕诸有。非染非净,非正非偏。故曰虚玄大道,无著真宗。从上先德推此一位最妙最玄。当详审辨明。君为正位,臣为偏位,臣向君是偏中正。君视臣是正中偏。君臣道合是兼带语。」兼带者言兼中到之一位。白隐之五家要语曰:「却怪大圆镜智光黑如漆,此道正中偏一位,于此入偏中正一位修宝镜三昧多时,果證得平等性智初入理事无碍法界境致,行者以此不为足,亲入正中来一位依兼中至真修,获得妙观察智成所作智等四智,最后到兼中到一位折合还归炭里坐。」黑白之五相,五灯会元以第四偏中至作○纯白,第五兼中到造●纯黑者非也(是由偏中至误为兼中至而来),洞山之作有五位显诀,五位逐位颂,功勋五位颂,曹山之作,有解释洞山五位显诀,五位旨诀,黑白五相偈。

(名数)洞山良价禅师为广接上中下之三根而开五位。其法借易之卦爻而来。先以阴阳之爻如图相对。(-)正也,体也,君也,空也,真也,理也,黑也(--)偏也,用也,臣也,色也,俗也,事也,白也。取离卦回互叠变之而为五位。先言变叠之次第,则离卦如

,第一重之,则为

,第一重之,则为 重离卦,第二取重离卦中之二爻,加于上下,则为

重离卦,第二取重离卦中之二爻,加于上下,则为 中孚卦,第三取中孚卦中之二爻,加于上下,则为

中孚卦,第三取中孚卦中之二爻,加于上下,则为 大过卦,更取其中之二爻,加于上下,则还于前之重离卦,故三变而止。宝镜三昧谓之「叠而为三。」次取单离以其中爻回于下,则为

大过卦,更取其中之二爻,加于上下,则还于前之重离卦,故三变而止。宝镜三昧谓之「叠而为三。」次取单离以其中爻回于下,则为 巽卦,以中爻回于上,则为

巽卦,以中爻回于上,则为 兑卦,依之而成前后之五卦。宝镜三昧谓之「变尽成五。」以此五卦判證修之浅深,名为功勋之五位,示理事之交涉,名为君臣之五位。功勋之五位,为洞山之本意,君臣之五位。为曹山之发明。又由卦爻之形而图黑白之五位。是亦洞山之发明:第一正中偏,正者、体也、空也、理也、偏者、用也、色也、事也、正中之偏者,正位之体处,具偏用事相之位也。是能具为体,所具为用,故以能具之体,定为君位。是君臣五位之君位也。学者始认体具之用,理中之事,作有为修行之位,为功勋五位之第一位,配于大乘之阶位,则与地前三贤之位相当。第二偏中正,是偏位之用具正位之体之位也。因之以能具之用定为臣位。即君臣五位之臣位也。在修行上论之则为正认事具之理用中之体,达于诸法皆空真如平等之理之位,即大乘之见道也。第三正中来,是有为之诸法如理,随缘,如性缘起者。即君视臣之位也。学者于此,如理修事,如性作行,是与法身菩萨由初地至七地之有功用修道相当者。第四偏中至(一本作兼中至林间录以之为大谬),是事用全契于体,归于无为者,即臣向君之位也。学者于此终日修而离修念,终夜用而不见功用,即由八地至十地之无功用修道位也。第五兼中到,是体用兼到,事理并行者。即君臣合体之位,而最上至极之佛果也。已上就法而论事理之回互,为君臣之五位,就修行上而判浅深,为功勋之五位。五灯会元曹山章曰:「僧问五位君臣旨诀。师曰:正位即空界本来无物,偏位即色界有万象形。正中偏者,背理就事。偏中正者舍事入理。兼带者,冥应众缘,不堕诸有。非染非净,非正非偏。故曰虚玄大道,无著真宗。从上先德推此一位最妙最玄。当详审辨明。君为正位,臣为偏位,臣向君是偏中正。君视臣是正中偏。君臣道合是兼带语。」兼带者言兼中到之一位。白隐之五家要语曰:「却怪大圆镜智光黑如漆,此道正中偏一位,于此入偏中正一位修宝镜三昧多时,果證得平等性智初入理事无碍法界境致,行者以此不为足,亲入正中来一位依兼中至真修,获得妙观察智成所作智等四智,最后到兼中到一位折合还归炭里坐。」黑白之五相,五灯会元以第四偏中至作○纯白,第五兼中到造●纯黑者非也(是由偏中至误为兼中至而来),洞山之作有五位显诀,五位逐位颂,功勋五位颂,曹山之作,有解释洞山五位显诀,五位旨诀,黑白五相偈。

兑卦,依之而成前后之五卦。宝镜三昧谓之「变尽成五。」以此五卦判證修之浅深,名为功勋之五位,示理事之交涉,名为君臣之五位。功勋之五位,为洞山之本意,君臣之五位。为曹山之发明。又由卦爻之形而图黑白之五位。是亦洞山之发明:第一正中偏,正者、体也、空也、理也、偏者、用也、色也、事也、正中之偏者,正位之体处,具偏用事相之位也。是能具为体,所具为用,故以能具之体,定为君位。是君臣五位之君位也。学者始认体具之用,理中之事,作有为修行之位,为功勋五位之第一位,配于大乘之阶位,则与地前三贤之位相当。第二偏中正,是偏位之用具正位之体之位也。因之以能具之用定为臣位。即君臣五位之臣位也。在修行上论之则为正认事具之理用中之体,达于诸法皆空真如平等之理之位,即大乘之见道也。第三正中来,是有为之诸法如理,随缘,如性缘起者。即君视臣之位也。学者于此,如理修事,如性作行,是与法身菩萨由初地至七地之有功用修道相当者。第四偏中至(一本作兼中至林间录以之为大谬),是事用全契于体,归于无为者,即臣向君之位也。学者于此终日修而离修念,终夜用而不见功用,即由八地至十地之无功用修道位也。第五兼中到,是体用兼到,事理并行者。即君臣合体之位,而最上至极之佛果也。已上就法而论事理之回互,为君臣之五位,就修行上而判浅深,为功勋之五位。五灯会元曹山章曰:「僧问五位君臣旨诀。师曰:正位即空界本来无物,偏位即色界有万象形。正中偏者,背理就事。偏中正者舍事入理。兼带者,冥应众缘,不堕诸有。非染非净,非正非偏。故曰虚玄大道,无著真宗。从上先德推此一位最妙最玄。当详审辨明。君为正位,臣为偏位,臣向君是偏中正。君视臣是正中偏。君臣道合是兼带语。」兼带者言兼中到之一位。白隐之五家要语曰:「却怪大圆镜智光黑如漆,此道正中偏一位,于此入偏中正一位修宝镜三昧多时,果證得平等性智初入理事无碍法界境致,行者以此不为足,亲入正中来一位依兼中至真修,获得妙观察智成所作智等四智,最后到兼中到一位折合还归炭里坐。」黑白之五相,五灯会元以第四偏中至作○纯白,第五兼中到造●纯黑者非也(是由偏中至误为兼中至而来),洞山之作有五位显诀,五位逐位颂,功勋五位颂,曹山之作,有解释洞山五位显诀,五位旨诀,黑白五相偈。

五位三昧

【佛学大辞典】

(名数)又曰五种三昧:一、世间三昧,有漏之四禅八定也。二、声闻三昧,四谛之法也。三、缘觉三昧,十二因缘之法也。四、菩萨三味,六度万行之法也。五、佛三昧,一佛乘之法也。五种三昧即为五乘,是胎藏界三重曼荼罗之总体,如来秘密加持之法门也。故各修其法而与理相应,则皆得到于佛地。大日经疏七曰:「若更作深秘密释者,如三重曼荼罗中五位三昧,皆是毗庐遮那秘密加持,其与相应者皆同一生成佛,何有浅深之殊。」

(名数)又曰五种三昧:一、世间三昧,有漏之四禅八定也。二、声闻三昧,四谛之法也。三、缘觉三昧,十二因缘之法也。四、菩萨三味,六度万行之法也。五、佛三昧,一佛乘之法也。五种三昧即为五乘,是胎藏界三重曼荼罗之总体,如来秘密加持之法门也。故各修其法而与理相应,则皆得到于佛地。大日经疏七曰:「若更作深秘密释者,如三重曼荼罗中五位三昧,皆是毗庐遮那秘密加持,其与相应者皆同一生成佛,何有浅深之殊。」

五位君臣

【佛学大辞典】

(杂语)曹洞宗开祖洞山禅师之所设。以真理立为正位,以事物立为偏位,其偏正二位作交互,以质学者之修證。曹山嗣洞山譬之于君(正位)、臣(偏位)之二位,而阐明其理者。是洞宗之秘要也。见五位附录。

(杂语)曹洞宗开祖洞山禅师之所设。以真理立为正位,以事物立为偏位,其偏正二位作交互,以质学者之修證。曹山嗣洞山譬之于君(正位)、臣(偏位)之二位,而阐明其理者。是洞宗之秘要也。见五位附录。

五位无心

【佛学大辞典】

(名数)一,无想天无心,外道生于色界四禅天之无想天,五百大劫间受无心果报之位也。二,无想定无心,外道为生于无想天而修无相定之位也。三,灭界定无心,是俱解脱之阿罗汉,欣乐涅槃妙寂所入之无心定之位也。以七日为最极。四,极睡眠无心,在极睡眠而一时六识不修行之位也。五,极闷绝无心,是逼于打伤病苦等而一时气绝失心之位也。此无心为于一期相续之身上论者,故不言死生位之二无心,且末那,阿赖耶,之二识,恒时相续而无断绝无心之时,故不言之。但于六识论之。见百法问答钞三。

【三藏法数】

(出成唯识论)

无心,谓无分别识心也。非全无心,但分别识心不行,故言五位无心也。

〔一、睡眠〕,谓众生睡眠之时,六识昏昧,不能见闻觉知,是名睡眠无心。(六识者,眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识也。)

〔二、闷绝〕,谓诸众生,惊倒闷绝,六识昏昧,见闻觉知,一时顿息,是名闷绝无心。

〔三、无想定〕,无想定者,即色界无想天所修之定也。谓修无想定时,身心俱灭,念虑灰凝,诸想不起,是名无想定无心。

〔四、无想报〕,谓因中厌生灭心,习无想定,故感报生无想天,经五百劫,心想不行,是名无想报无心。(劫,梵语具云劫波,华言分别时节。)

〔五、灭尽定〕,谓入此定时,一切受领思想之心,一时灭尽,都无见闻觉知,出入之息亦尽,是名灭尽定无心。

(名数)一,无想天无心,外道生于色界四禅天之无想天,五百大劫间受无心果报之位也。二,无想定无心,外道为生于无想天而修无相定之位也。三,灭界定无心,是俱解脱之阿罗汉,欣乐涅槃妙寂所入之无心定之位也。以七日为最极。四,极睡眠无心,在极睡眠而一时六识不修行之位也。五,极闷绝无心,是逼于打伤病苦等而一时气绝失心之位也。此无心为于一期相续之身上论者,故不言死生位之二无心,且末那,阿赖耶,之二识,恒时相续而无断绝无心之时,故不言之。但于六识论之。见百法问答钞三。

【三藏法数】

(出成唯识论)

无心,谓无分别识心也。非全无心,但分别识心不行,故言五位无心也。

〔一、睡眠〕,谓众生睡眠之时,六识昏昧,不能见闻觉知,是名睡眠无心。(六识者,眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识也。)

〔二、闷绝〕,谓诸众生,惊倒闷绝,六识昏昧,见闻觉知,一时顿息,是名闷绝无心。

〔三、无想定〕,无想定者,即色界无想天所修之定也。谓修无想定时,身心俱灭,念虑灰凝,诸想不起,是名无想定无心。

〔四、无想报〕,谓因中厌生灭心,习无想定,故感报生无想天,经五百劫,心想不行,是名无想报无心。(劫,梵语具云劫波,华言分别时节。)

〔五、灭尽定〕,谓入此定时,一切受领思想之心,一时灭尽,都无见闻觉知,出入之息亦尽,是名灭尽定无心。

五位显诀

【佛学大辞典】

(书名)洞山所作。显五位之要诀。有曹山之解释。见曹洞二师录。

(书名)洞山所作。显五位之要诀。有曹山之解释。见曹洞二师录。

五品弟子位

【佛学大辞典】

(术语)天台所立,圆教八位之第一。修观行即五品之行之位也。是为外凡,故曰弟子。(参见:五品)

(术语)天台所立,圆教八位之第一。修观行即五品之行之位也。是为外凡,故曰弟子。(参见:五品)

五品

【佛学大辞典】

(名数)法华经分别功德品就如来灭后之弟子,说五品之功德。得此五品功德之位,圆教之八位,为第一之五品弟子位。同圆教之六即位,为观行即之位。天台大师,现登此位云:一、随喜品,闻实相之法而信解随喜者。经曰:「若闻是经而不毁訾,起随喜心,当知已为深心解相。」二、读诵品,更读诵法华而助观解者。经曰:「何况读诵受持之者。」三、说法品,自说内解而导利他人者。经曰:「如来灭后若有受持读诵为他人说。」四、兼行六度品,兼修六度而助观心者。经曰:「况复有人,能持是经,兼行布施持戒忍辱精进一心智慧。」五、正行六度品,正行六度而自行化他,事理具足,观行转胜者。经曰:「复能清净持戒。(中略)利根智慧,能答问难。」见四教仪注下,三藏法数二十。

【佛学常见辞汇】

指圆教五品外凡位,即一、随喜品,闻实相之法,而信解随喜的人;二、读诵品,读诵法华,及诸大乘经,而助观解的人;三、讲说品,将所见解的佛法说出,以利益他人的人;四、兼行六度品,是兼修六度,以助观心的人;五、正行六度品,是正行六度,以自度度他,事理具足,观行转胜的人。十住以上,称为圣者,十住以下皆是凡夫,为别于十信内凡,故称外凡。

【三藏法数】

(出法华文句)

品者,次序之义。谓于圆教外凡位中而有浅深次序之别,故分五品也。(外凡者,因未登圣位,心居理外也。)

〔一、随喜品〕,随喜者,随他修善,喜他得成也。谓佛转法轮,众生得益,我助彼喜,是名随喜品。经云:若闻是经而不毁訾,起随喜心。是也。

〔二、读诵品〕,看文曰读,背文曰诵。谓内修圆观,更加读诵,如膏助火,心观益明,是名读诵品。经云:何况读诵受持之者。是也。

〔三、说法品〕(亦名解说品),说法者,宣传圣言也。谓由读诵故,内解转胜,而复外资讲说,导利于人,化功归己,心倍胜前,是名说法品。经云:若有受持读诵,为他人说。是也。(化功归己者,谓以说法,广济于他,其功则归于己矣。)

〔四、兼行六度品〕,六度者,布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧也。谓前观心虽熟,未遑涉事。今正观稍明,旁兼利物。福德力故,倍增观心,是名兼行六度。经云:况复有人,能持是经,兼行布施等。是也。

〔五、正行六度品〕,正行六度者,谓圆观稍熟,事理将融。涉事不妨于理,在理不隔于事。自行化他,事理具足,观心无碍,转胜于前,是名正行六度品。经云:若人读诵,为他人说,复能清净持戒等。是也。

(名数)法华经分别功德品就如来灭后之弟子,说五品之功德。得此五品功德之位,圆教之八位,为第一之五品弟子位。同圆教之六即位,为观行即之位。天台大师,现登此位云:一、随喜品,闻实相之法而信解随喜者。经曰:「若闻是经而不毁訾,起随喜心,当知已为深心解相。」二、读诵品,更读诵法华而助观解者。经曰:「何况读诵受持之者。」三、说法品,自说内解而导利他人者。经曰:「如来灭后若有受持读诵为他人说。」四、兼行六度品,兼修六度而助观心者。经曰:「况复有人,能持是经,兼行布施持戒忍辱精进一心智慧。」五、正行六度品,正行六度而自行化他,事理具足,观行转胜者。经曰:「复能清净持戒。(中略)利根智慧,能答问难。」见四教仪注下,三藏法数二十。

【佛学常见辞汇】

指圆教五品外凡位,即一、随喜品,闻实相之法,而信解随喜的人;二、读诵品,读诵法华,及诸大乘经,而助观解的人;三、讲说品,将所见解的佛法说出,以利益他人的人;四、兼行六度品,是兼修六度,以助观心的人;五、正行六度品,是正行六度,以自度度他,事理具足,观行转胜的人。十住以上,称为圣者,十住以下皆是凡夫,为别于十信内凡,故称外凡。

【三藏法数】

(出法华文句)

品者,次序之义。谓于圆教外凡位中而有浅深次序之别,故分五品也。(外凡者,因未登圣位,心居理外也。)

〔一、随喜品〕,随喜者,随他修善,喜他得成也。谓佛转法轮,众生得益,我助彼喜,是名随喜品。经云:若闻是经而不毁訾,起随喜心。是也。

〔二、读诵品〕,看文曰读,背文曰诵。谓内修圆观,更加读诵,如膏助火,心观益明,是名读诵品。经云:何况读诵受持之者。是也。

〔三、说法品〕(亦名解说品),说法者,宣传圣言也。谓由读诵故,内解转胜,而复外资讲说,导利于人,化功归己,心倍胜前,是名说法品。经云:若有受持读诵,为他人说。是也。(化功归己者,谓以说法,广济于他,其功则归于己矣。)

〔四、兼行六度品〕,六度者,布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧也。谓前观心虽熟,未遑涉事。今正观稍明,旁兼利物。福德力故,倍增观心,是名兼行六度。经云:况复有人,能持是经,兼行布施等。是也。

〔五、正行六度品〕,正行六度者,谓圆观稍熟,事理将融。涉事不妨于理,在理不隔于事。自行化他,事理具足,观心无碍,转胜于前,是名正行六度品。经云:若人读诵,为他人说,复能清净持戒等。是也。

五停心观位

【佛学大辞典】

(术语)七贤位之第一。修五停心观法之位。

(术语)七贤位之第一。修五停心观法之位。

不觉现行位

【佛学大辞典】

(术语)十地中之前二地也。此位虽为圣者之位,然仍自然任运而起烦恼,故有此名。

(术语)十地中之前二地也。此位虽为圣者之位,然仍自然任运而起烦恼,故有此名。

六位

【佛学大辞典】

(名数)一、十信位,二、十住位,三、十回向位,四、十地位,五、等觉位,六、佛地位也。旧译之华严经,说此六位。新经立等觉位而为七位。见十住心广名目五。

【佛学常见辞汇】

十信位、十住位、十回向位、十地位、等觉位、佛地位。

(名数)一、十信位,二、十住位,三、十回向位,四、十地位,五、等觉位,六、佛地位也。旧译之华严经,说此六位。新经立等觉位而为七位。见十住心广名目五。

【佛学常见辞汇】

十信位、十住位、十回向位、十地位、等觉位、佛地位。

六根清净位

【佛学大辞典】

(术语)于天台所立别教五十二位之阶位,十信之位也,于圆教六即之阶位,相似即之位也。断见修二惑得六根之清净,与藏通二教之佛相齐。四教仪曰:「六根清净位,即是十信也。」辅行四曰:「能修四安乐行,一生得入六根净。极大迟者不出三生,若为名闻利养,累劫不得。」

(术语)于天台所立别教五十二位之阶位,十信之位也,于圆教六即之阶位,相似即之位也。断见修二惑得六根之清净,与藏通二教之佛相齐。四教仪曰:「六根清净位,即是十信也。」辅行四曰:「能修四安乐行,一生得入六根净。极大迟者不出三生,若为名闻利养,累劫不得。」

文殊三世果位

【佛学大辞典】

(杂语)文殊虽为助释迦之化,一时现菩萨之因位,然三世皆为果上之如来。过去称为龙种上佛,又名大身佛,神仙佛,现在号为欢喜藏摩尼宝精佛,未来称为普见佛。首楞严三昧经下曰:「过去久远无量无边阿僧祇劫,尔时有佛,号龙种上如来。(中略)佛世尊,于此世界南方过于千佛国土,国号平等。(中略)龙种上佛于彼世界得阿耨多罗三藐三菩提。(中略)龙种上佛寿命四百四十万岁,度天人已入于涅槃。(中略)尔时平等世界龙种上佛岂异人乎?即文殊师利法王子是。」智度论二十九曰:「如首楞严经中,文殊师利自说,七十二亿反作一缘觉,而般涅槃,又现作佛,号龙种尊。」心地观经三曰:「请我释迦牟尼佛当为菩萨戒和上,龙种净智尊王佛当为净戒阿阇梨,未来导师弥勒佛当为清净教授师。」菩萨璎珞经四曰:「过去无数阿僧祇劫有佛,名大身如来。(中略)佛世尊,刹号空寂,正于此处成无上等正觉。(中略)尔时,大身如来,今文殊师利是。」菩萨处胎经文殊身变化品曰:「本为能仁师,今乃为弟子,佛道极广大,清净无增减,我欲现佛身,二尊不并立,此界现受教。(中略)佛刹名无碍,佛名升仙尊。(中略)彼升仙佛者,我身濡首是。」(已上过去之佛名)。央崛摩罗经四曰:「尔时世尊告波斯匿王言:北方去此过四十二恒河沙刹,有国名常喜,佛名欢喜藏摩尼宝积如来,在世教化。(中略)彼如来者岂异人乎?文殊师利即是彼佛。」宝积经六十曰:「此文殊师利成佛之时名为普见。」

(杂语)文殊虽为助释迦之化,一时现菩萨之因位,然三世皆为果上之如来。过去称为龙种上佛,又名大身佛,神仙佛,现在号为欢喜藏摩尼宝精佛,未来称为普见佛。首楞严三昧经下曰:「过去久远无量无边阿僧祇劫,尔时有佛,号龙种上如来。(中略)佛世尊,于此世界南方过于千佛国土,国号平等。(中略)龙种上佛于彼世界得阿耨多罗三藐三菩提。(中略)龙种上佛寿命四百四十万岁,度天人已入于涅槃。(中略)尔时平等世界龙种上佛岂异人乎?即文殊师利法王子是。」智度论二十九曰:「如首楞严经中,文殊师利自说,七十二亿反作一缘觉,而般涅槃,又现作佛,号龙种尊。」心地观经三曰:「请我释迦牟尼佛当为菩萨戒和上,龙种净智尊王佛当为净戒阿阇梨,未来导师弥勒佛当为清净教授师。」菩萨璎珞经四曰:「过去无数阿僧祇劫有佛,名大身如来。(中略)佛世尊,刹号空寂,正于此处成无上等正觉。(中略)尔时,大身如来,今文殊师利是。」菩萨处胎经文殊身变化品曰:「本为能仁师,今乃为弟子,佛道极广大,清净无增减,我欲现佛身,二尊不并立,此界现受教。(中略)佛刹名无碍,佛名升仙尊。(中略)彼升仙佛者,我身濡首是。」(已上过去之佛名)。央崛摩罗经四曰:「尔时世尊告波斯匿王言:北方去此过四十二恒河沙刹,有国名常喜,佛名欢喜藏摩尼宝积如来,在世教化。(中略)彼如来者岂异人乎?文殊师利即是彼佛。」宝积经六十曰:「此文殊师利成佛之时名为普见。」

内凡位

【佛学大辞典】

(术语)七方便位中四善根位之称。所谓软位,顶位,忍位,世第一法位是也。

(术语)七方便位中四善根位之称。所谓软位,顶位,忍位,世第一法位是也。