六度

【佛学大辞典】

(名数)六波罗蜜也。旧称波罗蜜,译言度。新称波罗蜜多,译言到彼岸。度为度生死海之义,到彼岸为到涅槃岸之义,其意一也。其波罗蜜之行法有六种:一布施,二持戒,三忍辱,四精进,五禅定,六智慧也。仁王经上曰:「六度四摄一切行。」(参见:波罗蜜)

【佛学大辞典】

(名数)初五度如前。第六智慧,分别真理也,此六度为万行之总体。前五为福行,后一为智行。以福行助成智行,依智行而断惑證理,渡生死海也。

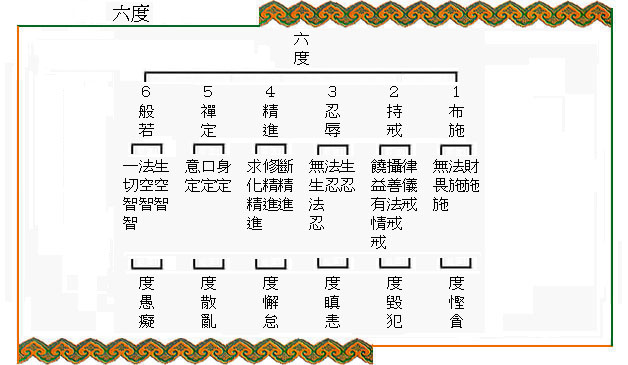

【佛学常见辞汇】

六种行之可以从生死苦恼此岸得度到涅槃安乐彼岸的法门,即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。布施能度悭贪,持戒能度毁犯,忍辱能度瞋恚,精进能度懈怠,禅定能度散乱,般若能度愚痴。请参见附表。

六

度

│

┌───────────────────┐

6 5 4 3 2 1

般 禅 精 忍 持 布

若 定 进 辱 戒 施

│ │ │ │ │ │

┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐

一法生 意口身 求修断 无法生 饶摄律 无法财

切空空 定定定 化精精 生忍忍 益善仪 畏施施

智智智 精进进 法 有法戒 施

智 进 忍 情戒

戒

└┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘

│ │ │ │ │ │

度 度 度 度 度 度

愚 散 懈 瞋 毁 悭

痴 乱 怠 恚 犯 贪

【佛学次第统编】

大般若经云:「菩萨摩诃萨,以不住法,住般若波罗密中。以无所舍法,应具足檀波罗密。施者受者及财物不可得故,罪不罪不可得故,应具足尸罗波罗密。心不动故,应具足羼提波罗密。身心精进不懈怠故,应具足毗梨耶波罗密。不乱不昧故,应具足禅波罗密。于一切法不著故,应具足般若波罗密。」

【三藏法数】

(出六度集经)

〔一、檀那〕,梵语檀那,华言布施。施有二种:一者财施,谓以饮食、衣服、田宅、珍宝及一切资身之具,悉能施之。二者法施,谓从诸佛及善知识,闻说世间、出世间善法,以清净心转为他说也。

〔二、尸罗〕,梵语尸罗,华言性善。谓好行善道,不自放逸,此据义而译也。正翻止得,谓止恶得善也。又翻为戒,谓戒能防止身口所作之恶也。

〔三、羼提〕,梵语羼提,华言忍辱。忍辱有二种:一者生忍,谓于恭敬供养中,不生憍逸,于嗔骂打害中,不生怨恨也。二者法忍,谓于寒热风雨饥渴等法,恼害之时,能安能忍,不生嗔恚忧愁也。

〔四、毗梨耶〕,梵语毗梨耶,华言精进。精进有二种:一者身精进,谓若勤修善法,行道礼诵,与夫讲说,不自放逸也。二者心精进,谓若勤行善道,心心相续,不自放逸也。

〔五、禅那〕,梵语禅那,华言静虑。专心歛念,守一不散之谓也。禅有二种:一者世间禅,谓色界、无色界、凡夫所修禅也。二者出世间禅,谓声闻、缘觉、菩萨所修禅也。

〔六、般若〕,梵语般若,华言智慧。谓照了一切诸法皆不可得,而能通达一切无碍,为诸众生种种演说也。

(名数)六波罗蜜也。旧称波罗蜜,译言度。新称波罗蜜多,译言到彼岸。度为度生死海之义,到彼岸为到涅槃岸之义,其意一也。其波罗蜜之行法有六种:一布施,二持戒,三忍辱,四精进,五禅定,六智慧也。仁王经上曰:「六度四摄一切行。」(参见:波罗蜜)

【佛学大辞典】

(名数)初五度如前。第六智慧,分别真理也,此六度为万行之总体。前五为福行,后一为智行。以福行助成智行,依智行而断惑證理,渡生死海也。

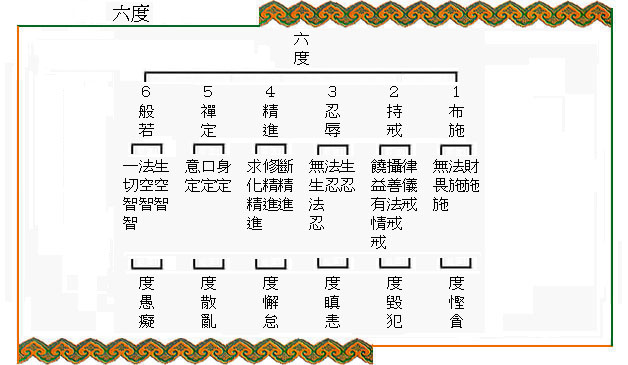

【佛学常见辞汇】

六种行之可以从生死苦恼此岸得度到涅槃安乐彼岸的法门,即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。布施能度悭贪,持戒能度毁犯,忍辱能度瞋恚,精进能度懈怠,禅定能度散乱,般若能度愚痴。请参见附表。

六

度

│

┌───────────────────┐

6 5 4 3 2 1

般 禅 精 忍 持 布

若 定 进 辱 戒 施

│ │ │ │ │ │

┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐

一法生 意口身 求修断 无法生 饶摄律 无法财

切空空 定定定 化精精 生忍忍 益善仪 畏施施

智智智 精进进 法 有法戒 施

智 进 忍 情戒

戒

└┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘

│ │ │ │ │ │

度 度 度 度 度 度

愚 散 懈 瞋 毁 悭

痴 乱 怠 恚 犯 贪

【佛学次第统编】

大般若经云:「菩萨摩诃萨,以不住法,住般若波罗密中。以无所舍法,应具足檀波罗密。施者受者及财物不可得故,罪不罪不可得故,应具足尸罗波罗密。心不动故,应具足羼提波罗密。身心精进不懈怠故,应具足毗梨耶波罗密。不乱不昧故,应具足禅波罗密。于一切法不著故,应具足般若波罗密。」

【三藏法数】

(出六度集经)

〔一、檀那〕,梵语檀那,华言布施。施有二种:一者财施,谓以饮食、衣服、田宅、珍宝及一切资身之具,悉能施之。二者法施,谓从诸佛及善知识,闻说世间、出世间善法,以清净心转为他说也。

〔二、尸罗〕,梵语尸罗,华言性善。谓好行善道,不自放逸,此据义而译也。正翻止得,谓止恶得善也。又翻为戒,谓戒能防止身口所作之恶也。

〔三、羼提〕,梵语羼提,华言忍辱。忍辱有二种:一者生忍,谓于恭敬供养中,不生憍逸,于嗔骂打害中,不生怨恨也。二者法忍,谓于寒热风雨饥渴等法,恼害之时,能安能忍,不生嗔恚忧愁也。

〔四、毗梨耶〕,梵语毗梨耶,华言精进。精进有二种:一者身精进,谓若勤修善法,行道礼诵,与夫讲说,不自放逸也。二者心精进,谓若勤行善道,心心相续,不自放逸也。

〔五、禅那〕,梵语禅那,华言静虑。专心歛念,守一不散之谓也。禅有二种:一者世间禅,谓色界、无色界、凡夫所修禅也。二者出世间禅,谓声闻、缘觉、菩萨所修禅也。

〔六、般若〕,梵语般若,华言智慧。谓照了一切诸法皆不可得,而能通达一切无碍,为诸众生种种演说也。

六度说意

【佛学大辞典】

(术语)有二义:一对治之故,二次第生之故。对治之故,对于善法有六事:一悭法,二恶业,三恚心,四懈怠,五乱心,六愚痴也。以此六法因缘之故,不得无上菩提。为欲坏六法之故,说六波罗蜜。次第生者,菩萨舍一切世俗之物,出家学道,名为檀波罗蜜。既出家,受菩萨戒,名为尸罗波罗蜜。以护戒之故,虽有骂打,亦默受而不报,名为羼提波罗蜜。戒既清净,勤修善道,名为毗梨耶波罗蜜。以精进之故,五根调伏,名为禅波罗蜜。五根既调,知真法界,名为般若波罗蜜。

(术语)有二义:一对治之故,二次第生之故。对治之故,对于善法有六事:一悭法,二恶业,三恚心,四懈怠,五乱心,六愚痴也。以此六法因缘之故,不得无上菩提。为欲坏六法之故,说六波罗蜜。次第生者,菩萨舍一切世俗之物,出家学道,名为檀波罗蜜。既出家,受菩萨戒,名为尸罗波罗蜜。以护戒之故,虽有骂打,亦默受而不报,名为羼提波罗蜜。戒既清净,勤修善道,名为毗梨耶波罗蜜。以精进之故,五根调伏,名为禅波罗蜜。五根既调,知真法界,名为般若波罗蜜。

六度果报

【佛学大辞典】

(杂语)一施感富,二戒感具色,三忍感力,四进感寿,五禅感安,六智感辩。见善戒经。

(杂语)一施感富,二戒感具色,三忍感力,四进感寿,五禅感安,六智感辩。见善戒经。

六度譬喻

【佛学大辞典】

(杂语)智慧为母,布施为乳母,戒为养母,忍辱为庄严具,精进为养育者,禅定为浣濯。见华严经。

(杂语)智慧为母,布施为乳母,戒为养母,忍辱为庄严具,精进为养育者,禅定为浣濯。见华严经。

六度满相

【佛学大辞典】

(杂语)修六度各有满时。尸毗王代鸽者,布施之满也。普明王舍国者,戒之满也。羼提仙人割肉无恨者,忍之满也。大施太子抒海并赞佛者,精进之满也。尚阇梨鹊巢顶上者,禅定之满也。劬嫔大臣分地息诤者,智之满也。见俱舍论十八,辅行三之二,观音玄记下,四教仪。

(杂语)修六度各有满时。尸毗王代鸽者,布施之满也。普明王舍国者,戒之满也。羼提仙人割肉无恨者,忍之满也。大施太子抒海并赞佛者,精进之满也。尚阇梨鹊巢顶上者,禅定之满也。劬嫔大臣分地息诤者,智之满也。见俱舍论十八,辅行三之二,观音玄记下,四教仪。

六度经

【佛学大辞典】

(经名)大乘理趣六波罗蜜经之略名。又六度集经之略名。

(经名)大乘理趣六波罗蜜经之略名。又六度集经之略名。

六度集经

【佛学大辞典】

(经名)(参见:上)

(经名)(参见:上)

六度无极

【佛学大辞典】

(名数)六波罗蜜也。波罗蜜旧译为度,或译为度无极。菩萨六度之行法无穷极,故曰度无极。

(名数)六波罗蜜也。波罗蜜旧译为度,或译为度无极。菩萨六度之行法无穷极,故曰度无极。

六度无极经

【佛学大辞典】

(经名)六度集经之异名。

(经名)六度集经之异名。

六度六譬

【佛学大辞典】

(名数)(参见:六度)

(名数)(参见:六度)

六度

【佛学大辞典】

(名数)六波罗蜜也。旧称波罗蜜,译言度。新称波罗蜜多,译言到彼岸。度为度生死海之义,到彼岸为到涅槃岸之义,其意一也。其波罗蜜之行法有六种:一布施,二持戒,三忍辱,四精进,五禅定,六智慧也。仁王经上曰:「六度四摄一切行。」(参见:波罗蜜)

【佛学大辞典】

(名数)初五度如前。第六智慧,分别真理也,此六度为万行之总体。前五为福行,后一为智行。以福行助成智行,依智行而断惑證理,渡生死海也。

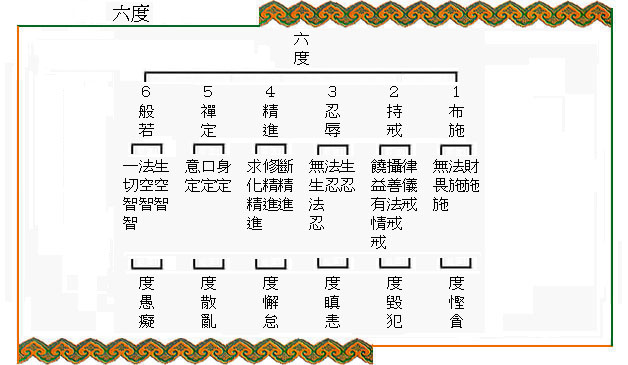

【佛学常见辞汇】

六种行之可以从生死苦恼此岸得度到涅槃安乐彼岸的法门,即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。布施能度悭贪,持戒能度毁犯,忍辱能度瞋恚,精进能度懈怠,禅定能度散乱,般若能度愚痴。请参见附表。

六

度

│

┌───────────────────┐

6 5 4 3 2 1

般 禅 精 忍 持 布

若 定 进 辱 戒 施

│ │ │ │ │ │

┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐

一法生 意口身 求修断 无法生 饶摄律 无法财

切空空 定定定 化精精 生忍忍 益善仪 畏施施

智智智 精进进 法 有法戒 施

智 进 忍 情戒

戒

└┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘

│ │ │ │ │ │

度 度 度 度 度 度

愚 散 懈 瞋 毁 悭

痴 乱 怠 恚 犯 贪

【佛学次第统编】

大般若经云:「菩萨摩诃萨,以不住法,住般若波罗密中。以无所舍法,应具足檀波罗密。施者受者及财物不可得故,罪不罪不可得故,应具足尸罗波罗密。心不动故,应具足羼提波罗密。身心精进不懈怠故,应具足毗梨耶波罗密。不乱不昧故,应具足禅波罗密。于一切法不著故,应具足般若波罗密。」

【三藏法数】

(出六度集经)

〔一、檀那〕,梵语檀那,华言布施。施有二种:一者财施,谓以饮食、衣服、田宅、珍宝及一切资身之具,悉能施之。二者法施,谓从诸佛及善知识,闻说世间、出世间善法,以清净心转为他说也。

〔二、尸罗〕,梵语尸罗,华言性善。谓好行善道,不自放逸,此据义而译也。正翻止得,谓止恶得善也。又翻为戒,谓戒能防止身口所作之恶也。

〔三、羼提〕,梵语羼提,华言忍辱。忍辱有二种:一者生忍,谓于恭敬供养中,不生憍逸,于嗔骂打害中,不生怨恨也。二者法忍,谓于寒热风雨饥渴等法,恼害之时,能安能忍,不生嗔恚忧愁也。

〔四、毗梨耶〕,梵语毗梨耶,华言精进。精进有二种:一者身精进,谓若勤修善法,行道礼诵,与夫讲说,不自放逸也。二者心精进,谓若勤行善道,心心相续,不自放逸也。

〔五、禅那〕,梵语禅那,华言静虑。专心歛念,守一不散之谓也。禅有二种:一者世间禅,谓色界、无色界、凡夫所修禅也。二者出世间禅,谓声闻、缘觉、菩萨所修禅也。

〔六、般若〕,梵语般若,华言智慧。谓照了一切诸法皆不可得,而能通达一切无碍,为诸众生种种演说也。

(名数)六波罗蜜也。旧称波罗蜜,译言度。新称波罗蜜多,译言到彼岸。度为度生死海之义,到彼岸为到涅槃岸之义,其意一也。其波罗蜜之行法有六种:一布施,二持戒,三忍辱,四精进,五禅定,六智慧也。仁王经上曰:「六度四摄一切行。」(参见:波罗蜜)

【佛学大辞典】

(名数)初五度如前。第六智慧,分别真理也,此六度为万行之总体。前五为福行,后一为智行。以福行助成智行,依智行而断惑證理,渡生死海也。

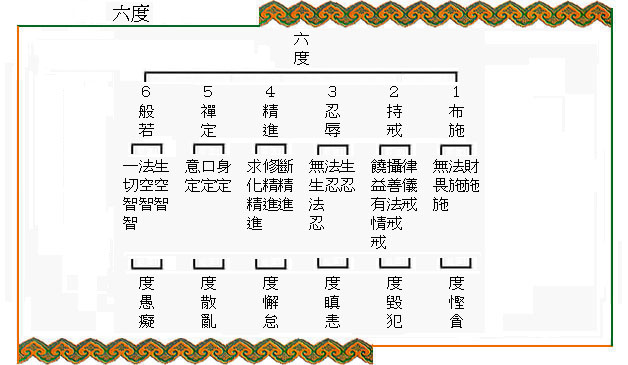

【佛学常见辞汇】

六种行之可以从生死苦恼此岸得度到涅槃安乐彼岸的法门,即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。布施能度悭贪,持戒能度毁犯,忍辱能度瞋恚,精进能度懈怠,禅定能度散乱,般若能度愚痴。请参见附表。

六

度

│

┌───────────────────┐

6 5 4 3 2 1

般 禅 精 忍 持 布

若 定 进 辱 戒 施

│ │ │ │ │ │

┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐

一法生 意口身 求修断 无法生 饶摄律 无法财

切空空 定定定 化精精 生忍忍 益善仪 畏施施

智智智 精进进 法 有法戒 施

智 进 忍 情戒

戒

└┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘

│ │ │ │ │ │

度 度 度 度 度 度

愚 散 懈 瞋 毁 悭

痴 乱 怠 恚 犯 贪

【佛学次第统编】

大般若经云:「菩萨摩诃萨,以不住法,住般若波罗密中。以无所舍法,应具足檀波罗密。施者受者及财物不可得故,罪不罪不可得故,应具足尸罗波罗密。心不动故,应具足羼提波罗密。身心精进不懈怠故,应具足毗梨耶波罗密。不乱不昧故,应具足禅波罗密。于一切法不著故,应具足般若波罗密。」

【三藏法数】

(出六度集经)

〔一、檀那〕,梵语檀那,华言布施。施有二种:一者财施,谓以饮食、衣服、田宅、珍宝及一切资身之具,悉能施之。二者法施,谓从诸佛及善知识,闻说世间、出世间善法,以清净心转为他说也。

〔二、尸罗〕,梵语尸罗,华言性善。谓好行善道,不自放逸,此据义而译也。正翻止得,谓止恶得善也。又翻为戒,谓戒能防止身口所作之恶也。

〔三、羼提〕,梵语羼提,华言忍辱。忍辱有二种:一者生忍,谓于恭敬供养中,不生憍逸,于嗔骂打害中,不生怨恨也。二者法忍,谓于寒热风雨饥渴等法,恼害之时,能安能忍,不生嗔恚忧愁也。

〔四、毗梨耶〕,梵语毗梨耶,华言精进。精进有二种:一者身精进,谓若勤修善法,行道礼诵,与夫讲说,不自放逸也。二者心精进,谓若勤行善道,心心相续,不自放逸也。

〔五、禅那〕,梵语禅那,华言静虑。专心歛念,守一不散之谓也。禅有二种:一者世间禅,谓色界、无色界、凡夫所修禅也。二者出世间禅,谓声闻、缘觉、菩萨所修禅也。

〔六、般若〕,梵语般若,华言智慧。谓照了一切诸法皆不可得,而能通达一切无碍,为诸众生种种演说也。